家具工房を起業し、地域の木の活用を目指す

地域材を用いた木工品の企画製作や、木工・木育講座の企画運営ができる、新しい時代の木工技術者を目指す

いま地域社会の様々な場所で木工技術を持つ人が活躍を期待されています。たとえば魅力的な製品を作り、森林資源に新しい価値を生み出すこと。楽しい木工や木育の講座を企画して、地域の森に関心を持ってもらうこと。そんな能力と意欲を持つ人材を育てるのが木工専攻です。

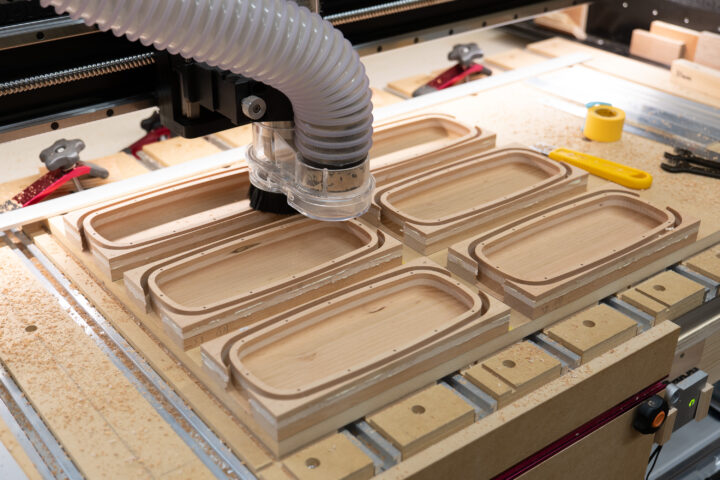

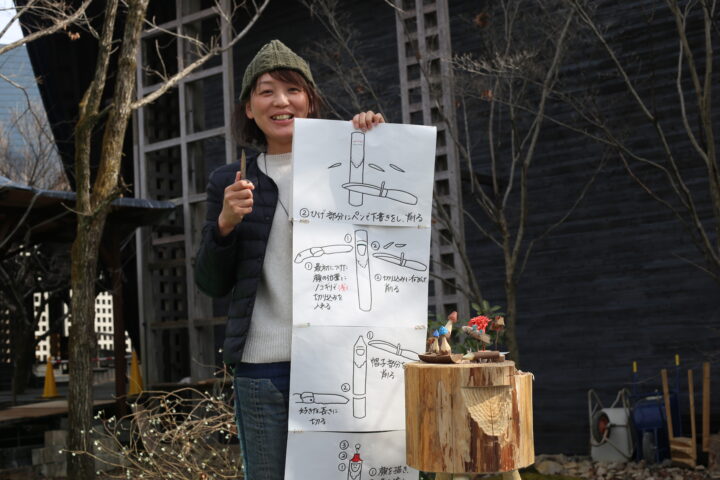

そのために、木の特徴を知り、適材を適所に使う知識と技術を学びます。手道具や機械を正しく安全に使えるよう実践を重ねます。そして小物、家具、木育、グリーンウッドワークなど様々なジャンルの中から卒業後の活動の柱となるものを選び、課題研究などを通して深めていきます。

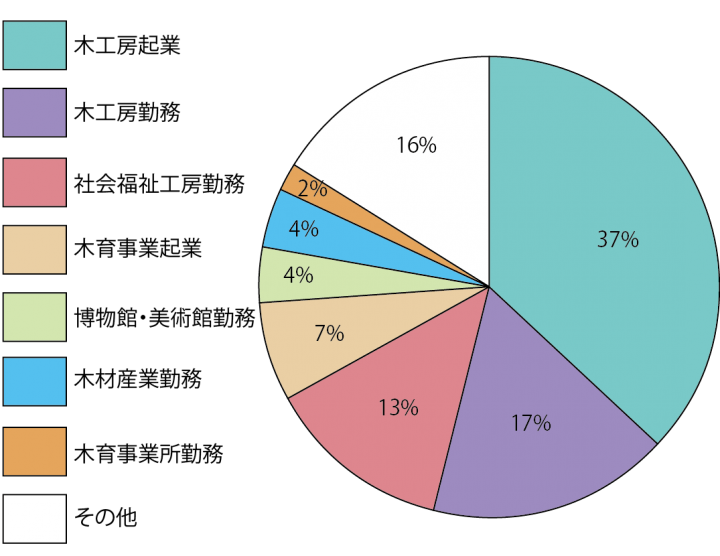

森林文化アカデミーの木工専攻は、家具製作に限らず幅広い木工や木育の人材育成を行っているため、卒業後の進路も多岐にわたります。

年代別に見ると、20代〜30代半ばまでの学生は、卒業後にさらに技術を深めるために木工房などへ就職することが多いです。一方、30代後半以降の学生は就職先が限られるため、自ら起業することが多くなります。数は限られますが、中には50代の学生が社会人時代の能力を買われ、木育の事業体に就職した例もあります。

就職先としては、家具工房、木工旋盤教室、製材・木材加工業、銘木店など、様々です。森林組合で木工や木育事業を担当する職員として就職した事例もあります。

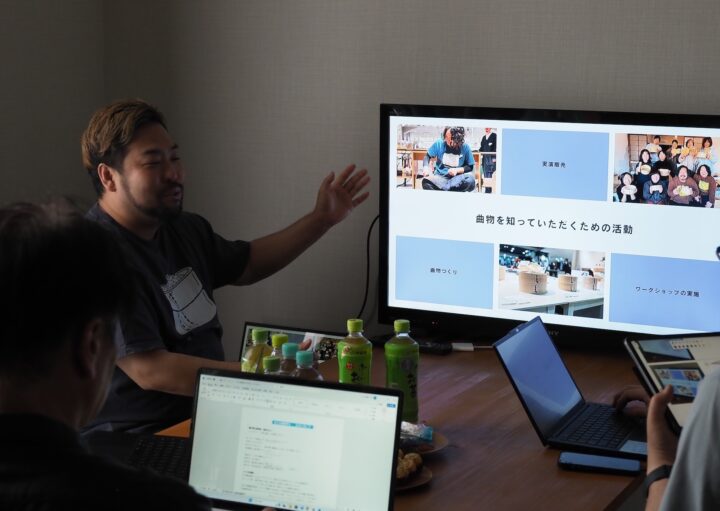

起業では、木工作家、グリーンウッドワークのNPO法人、竹細工、下駄、曲げわっぱなど伝統工芸系の工房などがあります。最近では、卒業生が起業したこれらの工房や事業体へ、若い卒業生が就職する事例も増えてきました。

また、教員や保育士として勤務してきた人が、卒業後にふたたび教育や保育の現場に戻る例もあります。

地域おこし協力隊員として、全国各地の自治体で森林資源を生かした地域づくりに取り組む卒業生もいます。

特に30代半ば以上の人が仕事を辞めて入学を志す場合は、卒業後にどのような進路があるか、就職が可能な工房や事業体はあるか、すぐに起業することはできるのかなど、よく検討しておくことを勧めます。

伝統技術を未来につなぐため、人・原材料・道具の課題解決を支援する

木工×狩猟×キノコ 多才な森の職人

ナイフで遊ぶ、心を育む

伝統技術を引き継ぎ ⽊製品の良さを再発⾒できる商品・機会を提供

自動車メーカーから転職、シェア工房開業準備中、地域材利用の社団法人でも活躍

マルチワークの1つとして、木工を仕事にする

スギ、カラマツ。身近な山の木を使った家具作り

里山の木を使ったものづくり,グリーンウッドワークを伝えるNPO代表

移住を目的に早期退職してアカデミーへ 社会人経験を生かし、木育キャラバンのディレクターとして活躍

公立中学校国語教師から、人と木・森をつなぐNPOを立ち上げ運営

芸術系大学から森林文化アカデミーを経て、京漆器の木地を挽く職人として漆工房に勤務。

~ヒト・モノ・コト・シゼンをつなぐ環境教育・木育のインタープリター~

林野庁からアカデミーへ 身近な森を利用する楽しみを広める

森と都市生活をつなぐ木工

行灯職人であり、木育指導員。「作る」と「伝える」をバランス良く実践

地域の材料を活かし、森と暮らしをつなぐ手作り家具を制作

地域の人材をつなげながら、木育の普及を進める

学校現場で、ものづくりの面白さと森林づくりの大切さを伝える

踊りの町・郡上八幡の森と人と文化をつなぐ下駄職人