【まちをつくるデザイナーが使える「色彩学」入門編】を開催しました

普段目にしている風景にはさまざまな「色」があります。

空や木々など自然の色。建物や道路の人工物の色。

元々あったもの。新しくできたもの。

そしてこれからつくるものにも色があります。

わたしたちは、わたしたちの暮らしを彩る色彩について、どのように考えて、決めて、つくればいいのでしょうか。

今回の講義・実習は、市町村の景観計画を設計する部署や相談窓口の方と、建築実務者など風景をつくる人たちを対象に、環境色彩についての基本的な考え方を学べる機会として企画しました。

講師は、デザイナーの谷口さゆり先生。

主に色彩デザインを専門にされているさゆり先生は、全国30ヶ所の自治体で「環境色調査」を元に景観計画や色彩ガイドラインの策定に携わってきた、色彩のプロです。

まず「マンセル表色系」など、聞いたことはあるけど感覚的に理解できていない基本的な色彩の知識を学びました。

色は次の三つの要素に分解することができ、それぞれを数値で表すことができます。

1、色相(しきそう):色合い

2、明度(めいど):明るさ

3、彩度(さいど):鮮やかさ

この三つをマンセル値という値で表現することで、色を正確に伝えることが可能です。

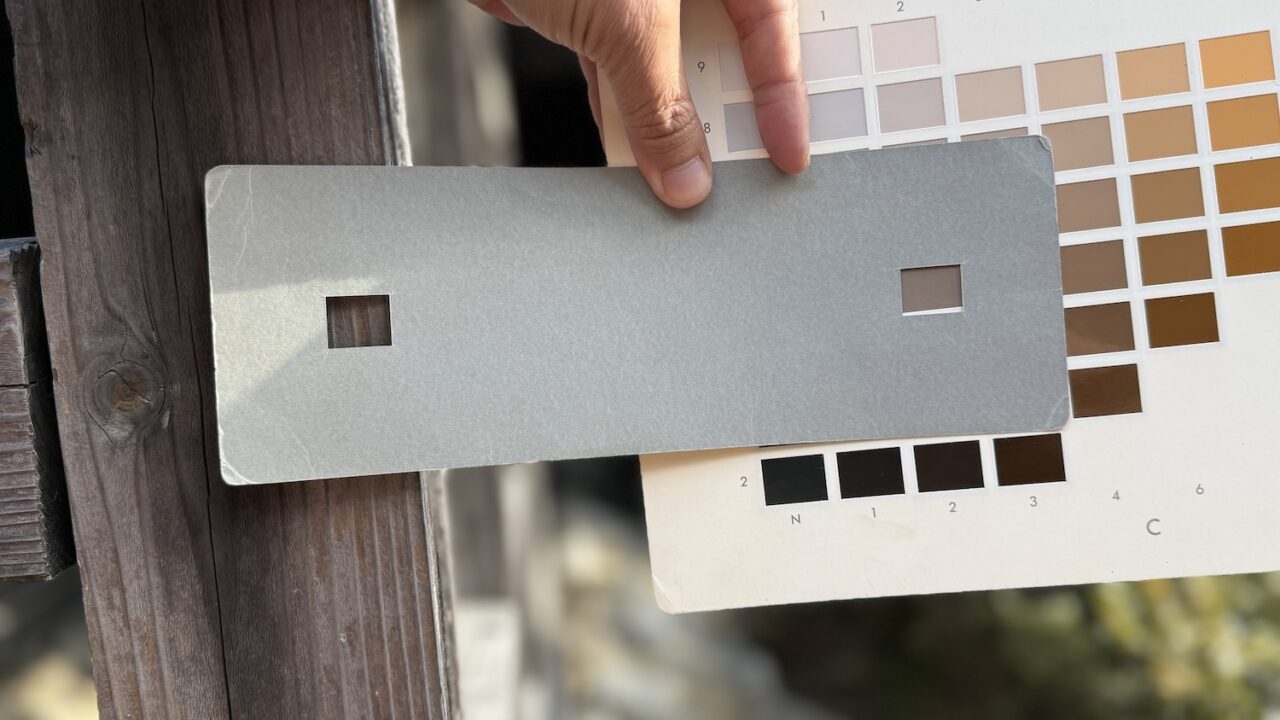

例えば「10YR 6.0/3.0(じゅうわいあーる ろくのさん)」と表記されるのですが、身の回りの色をこのマンセル値に置き換えるために「色彩の定規(拡充版)」を使います。

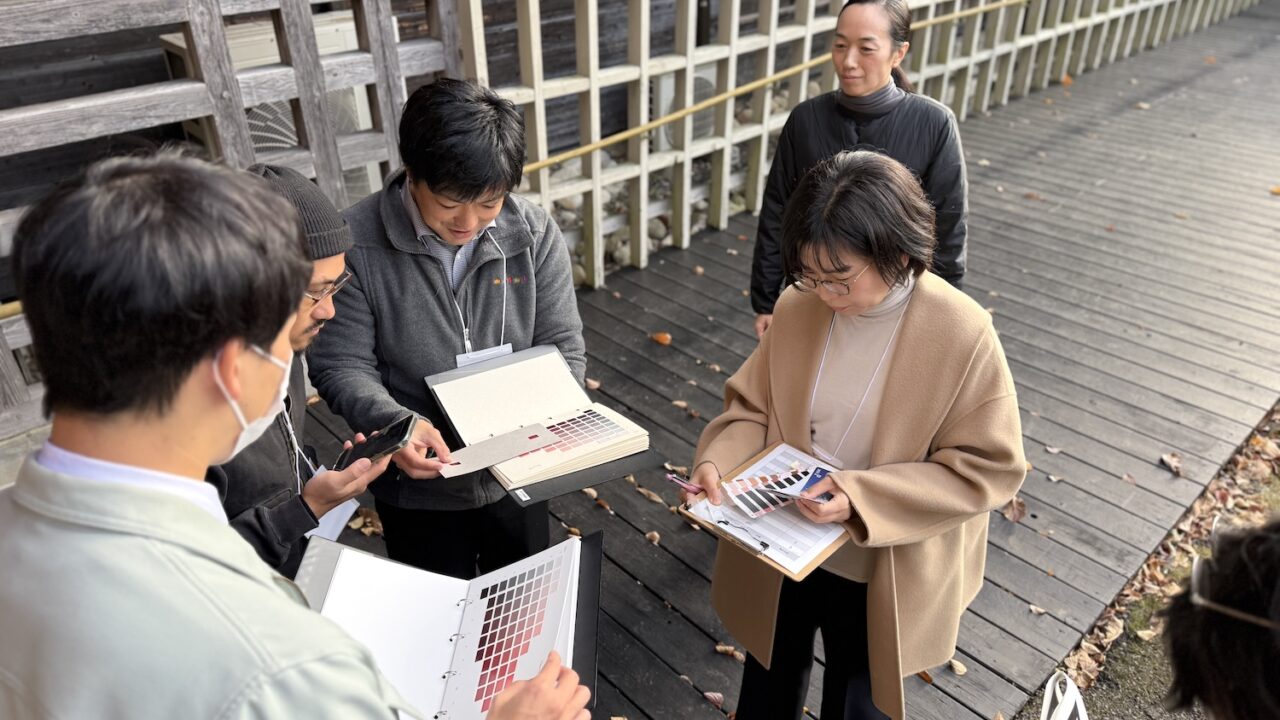

さゆり先生に「色彩の定規(拡充版)」の使い方を教えてもらい、みんなで外に出て、アカデミー構内のさまざまな色を測ってみました。

アカデミー校舎の塗装された板や、板金、車のボディーなどの人工物や、葉っぱや土の色を、グループに分かれて測ってみます。

「色彩の定規(拡充版)」には非常に多くの色がわかりやすく分類して掲載されており、とてもよくできたツールであることを実感。

はじめは慣れないながらも、定規の中から色を探すコツを掴んでくると、サッと当てることができるようになりました。

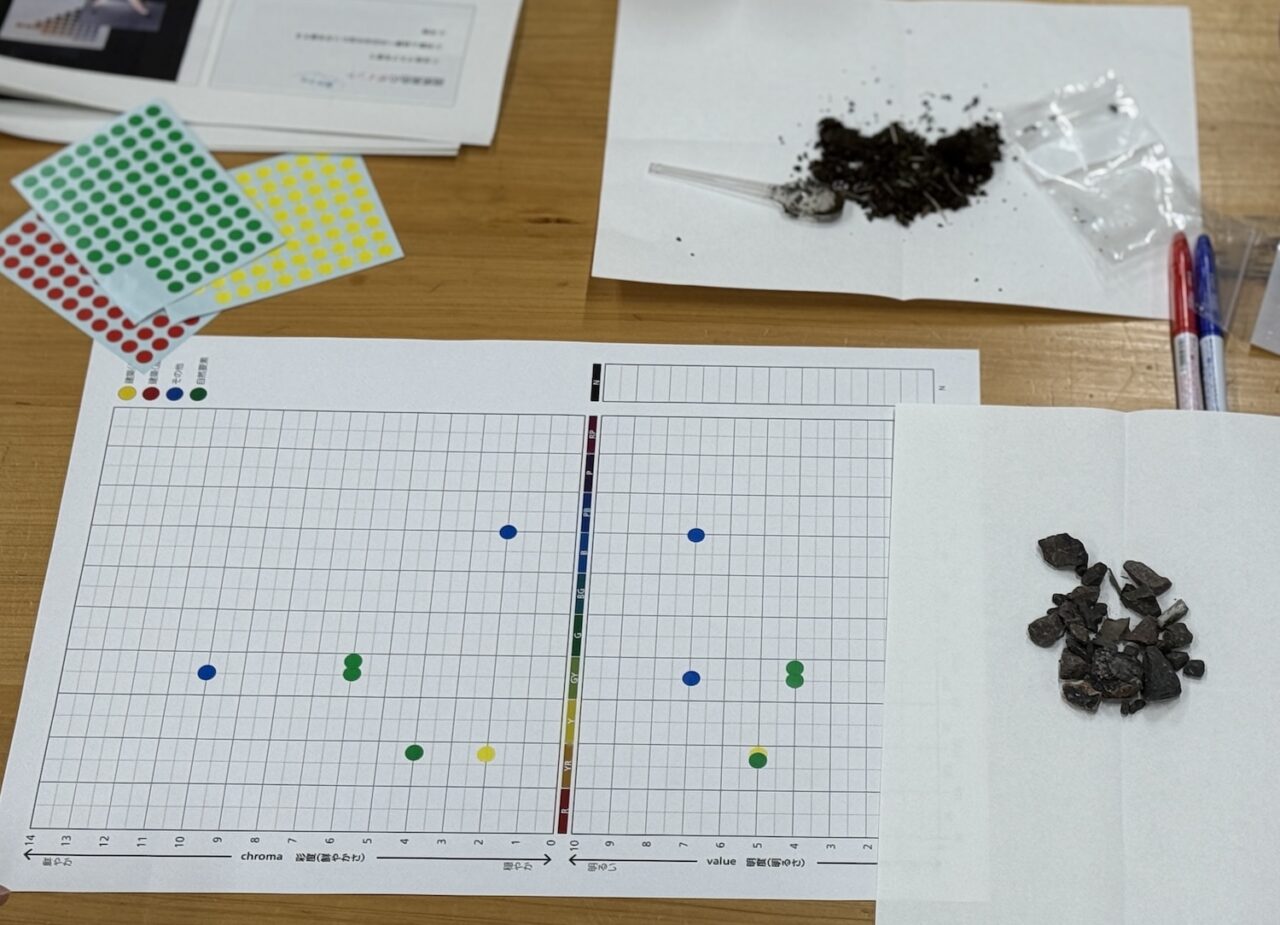

特に、土の色は地域特性が出やすいとのこと。土、よーくみると、黒いだけでなく赤や黄色が混じっていることに気が付きます。

定規の色と整合させようとすることで、観察対象の色を分解してみることができるようになっていく実感がありました。

色彩の理解が身体知としても身に付く、とても良い実習です。

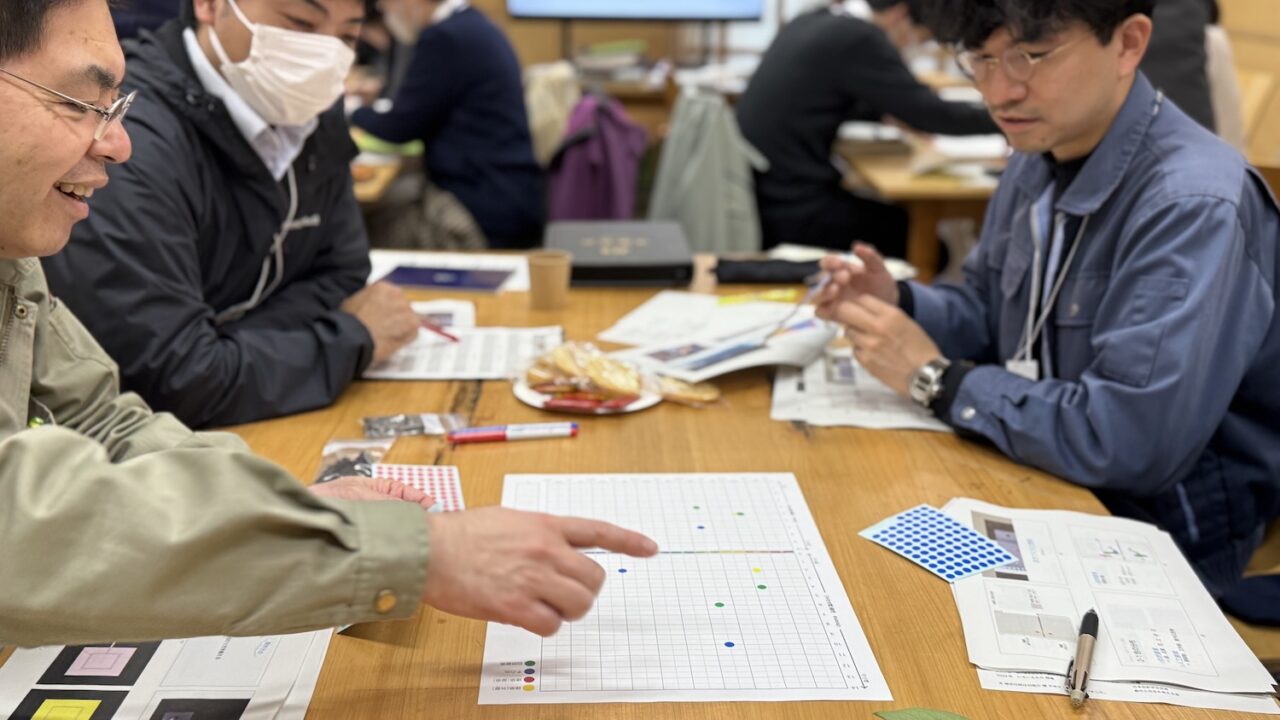

定規で測定したマンセル値を、グラフに落としてみました。グラフは前述した色彩の3要素を使って、ひとつの色について2つのポイントで示せるようになっています。

車などの人工物と自然物で差が出たり、木の経年変化した色が、落ち葉の裏の色とかなり近いなど、新鮮な発見があります。

景観ガイドラインは、その地域の風景の色を測定することから始めるということも教わりました。土の色や岩の色などは地域差があり、それをもとにして未来の景観を考えていきます。例えば、自然物の彩度より高いものをつくらないようにする、海から見た町の風景を大事にするために明度を上げていく、など指針を持つときの根拠になるのが、この定量測定というわけです。実際に町の色を徹底的に測ってプロットし、見えてきた結果から考えていくというプロセスは、言われてみれば当たり前のように思えますが、参加者一同、目から鱗でした。

講義の後は、質問と情報共有の時間をとりました。この日は、アカデミーが連携している6市町村が一堂に会しており、各自治体でどのような景観計画があり、どのような課題があるか、共有できる貴重な時間になりました。

さゆり先生は、今日の参加自治体がすでに持っているガイドラインを調べて、グラフに落としてくれており、それを紹介。参加者は実習の後でグラフを理解しているので、とてもわかりやすく聞くことができました。

中津川市がかなり詳細で丁寧な景観計画を策定していることなど、さゆり先生からさまざまな意見や情報をもらいました。

建築実務者や建築学生も熱心に質問していて、会場は大いに盛り上がりました。非常に学びの濃い有意義な時間でした。

今回は入門編でしたが「建築の内装の色彩を考える建築編を、またさゆり先生にお願いしたい」という声もあり、今後もお世話になりそうです。

谷口さゆり先生ありがとうございました!

—————————————

谷口さゆり

Sayuri Taniguchi

デザイナー

経歴

1977年 三重県生まれ

2001年 武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業

2003年 東京都立大学大学院都市科学研究科(修士)修了

2003年

・顔料メーカーの子会社で、環境色彩調査・提案、環境色彩設計等を行う。

・主な担当業務として、奈良県や富山県、静岡市、東京都、松戸市、 板橋区など30以上の自治体において、環境色彩調査を行い、景観計画、色彩ガイドライン等の策定に携わる。

・また、屋外広告物の景観調査およびガイドライン、サインデザイン、ワークショップ等の業務を担当し、自治体の景観アドバイザーを受任した。

2022年 退職 岐阜県美濃市に移住

2023年 ローカルビジネス創出プログラム UDATSUBITO に参加

2024年 いろいろみの 開業

教育活動

2011年~2022年 東京都立大学システムデザイン学部システム デザイン学科非常勤講師

2024年 岐阜県立武義高等学校ビジネス情報科 学びとビジネス架け橋プロジェクト講師

社会的活動

2016年~2021年 東京都杉並区景観審議会委員

2016年~2022年 神奈川県川崎市景観審議会委員

2017年~2022年 埼玉県志木市景観審議会委員

2018年~2022年 東京都港区景観アドバイザー

資格

東京商工会議所 1級カラーコーディネーター(環境色彩)

所属

日本色彩学会会員

都市と住宅を考える会