揖斐川町 ぎふ木遊館サテライト施設構想プロジェクト 前編

先日、岐阜県西濃地区のぎふ木遊館サテライト施設が、揖斐川町に整備されることがプレスリリースされました。

昨年開館した中津川市と高山市のぎふ木遊館サテライト施設に続き、今回も本学で基本設計の機会を得ることになり、立案させていただくことになりました。

木造建築専攻の学生から増岡と銭の2名、教員から辻先生、松井先生、小原先生の3名で取り組んでいます。

ここでは、プレスリリースされた計画案について、どのような考えのもとにできたのかお伝えしていきます。前編では、施設全体のコンセプトづくりと敷地計画を中心にお伝えします。

あらたな「ぎふ木遊館」のカタチをつくる

さて、「ぎふ木遊館」「木育施設」という言葉を聞いて、みなさんはどのようなイメージを持つでしょうか。

全国各地に広がりをみせる木育施設ですが、「木のおもちゃと遊具で子供たちが遊ぶ屋内施設」そのように思う方が多いのではないでしょうか。

もちろん、そのイメージは間違えではありませんし、木育としての十分意義のある施設となっています。

そして、昨年開館した2つの木遊館サテライトもこのイメージに近いものと思います。

しかし、今回の揖斐川町における計画は、先2つの木遊館サテライト施設とは大きく異なる点があります。

1点目は、建設予定地が運動施設の跡地で7,000m2を超える「広大な敷地」を有していること。

2点目は「新築」であることです。私たちは、実際に更地の広く荒涼とした建設予定地を見たときに、単なる屋内型の遊び場で完結させずに、本学がこのプロジェクトに取り組むからこそできる可能性を感じ、あらたな「ぎふ木遊館」のカタチを構想することにしました。

そこで、まず私たちは、もう一度、岐阜県における木育(ぎふ木育)の定義に立ち返り、建設予定地の立地の特性を読み解くことから始めました。

まず、「ぎふ木育」では、岐阜県の豊かな自然を背景とした『森と木からの学び』という定めており、木のおもちゃで遊ぶだけではない、自然体験活動や林業、木造建築など、森や木とつながるあらゆる活動を含んでいます。

そして、今回の建設予定地は市街地にありながら、周囲3方向に山が広がり、近くに川が流れ、近隣に田園も広がっていることから、「多様な生物が集まりやすい」に立地の特性があることがわかりました。

そこで、広い敷地を最大限に活かした「外で自然を感じて学ぶ」要素を加えた新しい木遊館のカタチを描いていきました。

しかしながら、「田舎に自然を体験する施設をわざわざつくる必要があるのか」という考えも出てきます。

でも、どうでしょうか。現代では地方で生活していても、普段は街のくらしをしている方が多いのではないでしょうか。

たとえ、山や川が近くにあっても立ち入ったことのない自然の中では、いきなり子供たちが安心して遊ぶことはハードルが高いことだと思います。

だから、私たちはこの施設を「自然とのファーストコンタクトの場」とすることにしました。

これは、遊びを通じた自然との対話による学びと経験をもとに、もっと大きな自然に出会いに行く、そんな自然と触れ合うきっかけとなる施設にしたい願いを込めることにしました。

幸い、本学にはお手本となる「morinos」(森林環境教育施設)が併設されており、そこでの外遊びの空間やイベントの実績を活かしていくことができると考えています。

「地域の自然と人の営み」を感じるゾーニングと建物

本学が木遊館サテライトを計画する上で大切にしている要素があります。

それは、「地域の特色を反映させること」です。

先の2例は、既存施設の屋内改修が前提だったことから、一つのアイコニックな大型遊具を設置して、地域の特色を表現していました。

しかし、今回は、更地に新築することから、同じ手法で地域の特色を反映する必要はありません。

屋内外のあらゆるところに揖斐川の特色を散りばめることで、空間全体でその地域の自然や文化を感じ取れるようにしています。

たとえば、外遊びの空間は、多様な生物を呼び寄せる仕掛けとしてビオトープを設け、地域の植生を凝縮した小さな森を再現した里山遊びができるゾーン、morinosような土場を設け、子供たちが創意工夫して遊びができるゾーン、さらに、茶畑や薬草園を用意し、生育と収穫をしていくことで、地域で受け継がれる自然文化も伝えていきたいと考えています。

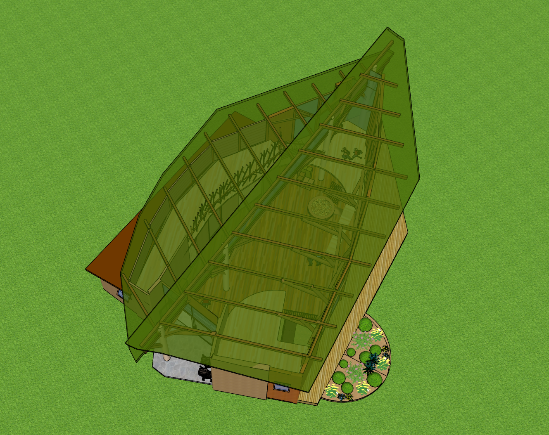

また、建物も屋根の形状を揖斐茶の葉っぱをオマージュしており、内部の柱や梁の構造も葉脈と樹状を模した形状をしており、地域の自然を建物全体で表現しています。

さらに、内外装ともに地域で育てられた良質な木材を現しで使うことで、地域の林業を木造建築で感じてもらいたいです。

そして、個室のセミナールームを備えたことも、大人向けのイベントも落ち着いた空間で利用できることを想定しています。

これからの公共施設のあり方を考える

今回、新築で計画するにあたり、もう一つ大切に考えたことがあります。

それは、これからの地方の公共施設の在り方です。

今回のような木育施設の計画となると、主な利用者が小さなお子さんがいる親子が対象となります。

しかし、その層にターゲットを絞り込んだ計画にしてしまうと、施設としての認知・利用が限定的になり、施設の利用率は伸びないことになりえます。

これからの地方の公共施設を維持していくには、幅広い層に施設を訪れてもらう機会ができるように多少の汎用性を加味した計画が大切だと考えています。

例えば、今回の計画では、敷地東側の街ゾーンは、揖斐川町で盛んなマルシェイベントを開催するのに適したスペースとし、隣接する都市型公園(To・Le・Mo)も取り込んだ地域のイベント拠点としての運用を見据えています。

また、敷地外構は、自然公園のように地域の方が気軽に日常利用ができるように整備をしていくこともポイントになります。

さらに、建物も木育施設でありながら、あえて幼稚で華美な意匠になりすぎないようにしています。

例えば、屋内遊具は、何かをモチーフにしたわかりやすい形状にせず、建物の形状にフィットさせた広いデッキ型のアスレチック遊具にしています。

デッキ下段では頭上空間の低さから隠れ家的な空間が生まれ、デッキ上段では展望感のある空間を生み出し、子供たちが全身で空間の違いを感じ取りながら遊ぶことができるようにしています。

また、南西方向に採光面を大きくとるようにして、自然採光による明るい空間と眺望をもたらすことと、運営者が外遊びをする子供たちに目が届くように配慮しています。

今回は、私たちが、真っ白な状態から新しい木遊館のかたちを考え、揖斐川地域の特色をどのように表現し、いかに地域に永く愛される施設となるように施設全体を計画したことについて触れました。

自由度が大きいだけに、今回のコンセプトを決めるまでも時間を要しましたが、これまでにない木遊館のかたちを提案できたと思っています。

次回の後編は、もう少し建物や運営についても触れていこうと思います。

木造建築専攻2年 増岡