【アニュアルレポート2024】観察力向上を脳の認知科学から考える

観察力向上を脳の認知科学から考える

准教授 松井匠

目的

町並みが夢のように綺麗だったと言いながら海外から帰国し、建売住宅のサイディング外壁が建ち並ぶいつもの風景を見て現実に引き戻される。木造建築は日本の風景をつくってきたが、日本でこれからつくる町並みは、100年後の人にとって楽しく心おだやかな心象を与えるものになるのだろうか。暮らしの風景をつくっているのはわたしたち自身だ。なぜわたしたちは、夢のように綺麗な風景をつくることができないのだろうか。もしかすると、わたしたちは風景がよく見えなくなっているのではないか。仮に、建築実務者が風景や自分のつくった建物をもっとよく見れば、暮らしの風景は、いつまでも大切にしたくなるものに、緩やかに変わっていくかもしれない。

この研究では、観察力を向上するための方法を、脳の認知科学から捉え、美術の基礎教育であるをクロッキーとデッサンを用いて実践し、検証していく。

概要

まず、人間がつくるものと人間存在そのものは別で、人間がつくるものの「良し悪し」と個人の「好き嫌い」も別、という前提から本研究を進めたい。またこの研究は、松井が認めた画一的な良さだけを目指すのでは、もちろんない。良いものは無数にあり、この瞬間にもどこかで新しい価値として誕生しているが、同時に良くないもの、風景の中にいる人々の心を豊かにしないものも無数に存在する。建築実務者は、自然環境や資金や要望などの与条件の中で成果物をデザインしていくが、良くないものをつくってしまうという「悪手」を極力しない方が、クライアント、つくり手、コミュニティの未来に対しても、比較的幸福な状態であると考えられる。

建築実務者は良いもの目指すとき、先人のつくった美しい建築から「良さ」につながる何らかの固有情報を抽出しようと努力する。特に視覚情報から得ようとするだろう。そしてなぜ美しく感じるのか、「良さ」とは何なのかを、観察、分析、模倣して、検証、修正し、これを繰り返すという作業の中で、良いものをつくり出せる実務者に近づいていく。この成長過程の中では、名建築を見るだけでなく、同時に自分のつくったものも観察して正確に評価する必要がある。つまり観察することは、クリエイティブのはじめの一歩であり、観察力向上は成果物の「良さ」に直結している。

では観察とは何なのだろうか。脳の認知科学では、視覚情報が脳で処理される仕組みが、かなり詳細にわかってきている。まず、わたしたちは眼球から入った光を網膜に結像し、それを脳に電気信号として送っている。網膜に写っているので像は2Dで反転しているが、脳は送られてきた信号を元に「推測」し、形や距離や色を持った3Dと仮定し認知している。脳は新しい視覚情報が送られてくるたびに、過去の経験や記憶に基づいて検討・修正を行い「予測誤差」を最小化しようとする。これがわたしたちの脳で起きている認知である。わたしたちは直に現実を見ているのではなく、推測してつくった仮定を現実として認知を形成していることが、認知科学の世界ではわかっている。

本研究では、「観察力を向上させる」=「視覚情報を認知する能力を強化する」という仮説を立てた。 観察力を備えた状態とは、網膜像を解析して分析予測をする能力(ボトムアップ処理)と、それを受けて経験を元に認知を行う能力(トップダウン処理)が高いことを示し、認知が増加することで、名建築と自分のつくったものが「よく見えるようになり」駄作をそうと気が付かずお披露目することも減るのではないか。

美術の世界でデッサンやクロッキーという手法が昔から基礎訓練とされてるのは、描く力より見る力=観察力をつけるメソッドだからである。クリエーターとしての初期段階で観察力をつけることで視覚から得る認知、つまり経験値を倍加しておく。美大受験の実技試験がデッサンなのはこれが理由である。

そこで森林文化アカデミーのクリエーター科を対象に、毎朝10分モデルを描く「クロッキー教室」と、10時間で1枚仕上げる「デッサン教室」を実施し、学生の描く絵と学生自身の認知の変化を比較した。

写真1 「クロッキー教室」鑑賞時間の様子

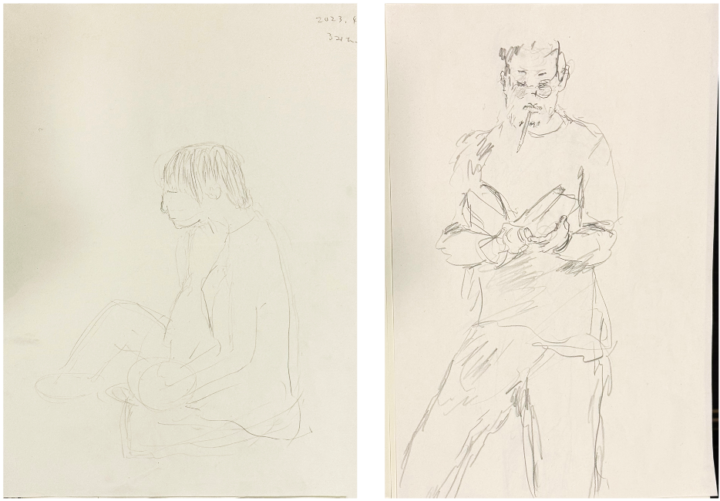

■クロッキー教室(学生Sさん/2023年5月-2025年3月)

クロッキー(croquis)とは、対象を短時間で絵に描く行為で、鉛筆、画用木炭などで単色で行う。人物モデルが1-20分程度ポージングし、数ポーズ描くことが多い。

1、モデルが5分間×2ポーズとり、1ポーズ1枚づつ、見たままに描く

2、できた絵を見えるように並べ、他者の絵を1-2分鑑賞する

上記を平日朝に毎日実施し、2023年の5月から25年3月の約2年間出席した学生Sさんの絵を比較した。写真2は初参加時、写真3は1年半後500枚以上制作した後の絵である。明らかに上達が見て取れるが、特にモデルの形状と遠近感、陰影、服の表面の動きなど多岐に及ぶ情報が表現できるようになっていることがわかる。絵はSさんの認知がそのまま表現されているわけではないが、かといって2枚の差は道具の習熟度や慣れだけが要因ではなく、訓練によって視覚による認知そのものが増えていることを示唆するものになっている。

写真2 初参加時の絵 写真3 1年半(500枚以上制作)後の絵

また前述したように相互に講評して他者の絵を言語化することも同時に続けた結果、初期には「この絵のこの辺りが好きです」といったコメントだったものが後期には「明るい部分を繊細に見ながら、焦らず強い気持ちで線を引けているのが良いと思う」など、他者の描写を追体験して評価するようなコメントに変わっていった。これは脳の認知科学的には「ミラーニューロン」という共感神経と呼ばれる仕組みが関わっていると思われるが、ここでは割愛する。

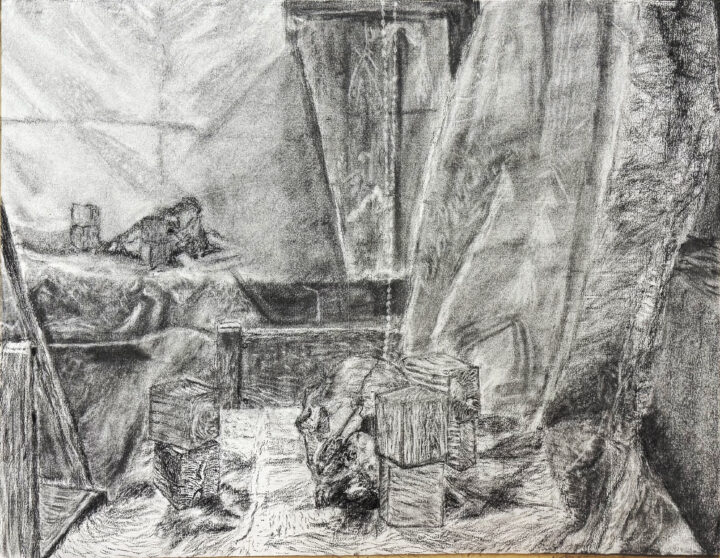

■デッサン教室(学生Tさん/2024年12月)

デッサン(dessin)とは、対象を数時間から数日かけて絵に描く行為で、単色で、静物や石膏像など静止したものを描く。

1、置かれたモチーフを、10時間以上、見たままに描く

2、できた絵を見えるように並べ、他者の絵を5分鑑賞する

写真4は学生Tさんの作品である。モチーフは写真5の静物で、制作時間が長いため、多くの認知を絵に現せる。陰影や遠景や素材感、色、表面の様子などを追うことができており、多くの対象物を根気よく描いた力作だ。しかし写真5で立方体の木目を見ると、絵に現されているほどはっきり認知しにくい。これはモチーフをよく見て認知(A)と、自分の絵を見て得た認知(B)に誤差があることを示唆している。つまりTさんはこの後(A)と(B)の誤差を埋める作業を行うことで、認知の精度が向上するのではないかと考察できる。

写真3 10時間の静物デッサン

写真4 モチーフの静物

美術の基礎訓練では2D網膜像から3Dとして認知したモチーフを、絵として2Dに表現する。2つの実践から、視覚の認知は繰り返しの鍛錬で増加させることができ、現実と絵を比較・補正していくデッサンは、脳のボトムアップ処理とトップダウン処理の誤差を小さくしていく作業であり、訓練することで処理速度が向上する可能性が示唆された。このことから「視覚情報認知の増加+予測誤差最小化処理速度の向上」が「観察力の向上」なのではないかと考察できる。

教員からのメッセージ

本研究は絵を学んでいたわたし自身の経験則から着想していますが、本来は脳波測定などで実証したい研究です。建築実務者の観察力が増せば、つくったものが他者に与える印象を精度よく認知することができるのではないでしょうか。よく見ることが良い風景の一助になることを願っています。

活動期間

2023年〜

連携団体

・なし

活動成果発表

・森林文化アカデミーHPで活動報告

関連授業・課題研究&関連研修

・クリエーターのための美術とデッサン(Cr)

・クロッキー教室プロジェクト(Cr)

過去のアニュアルレポートは、ダウンロードページからご覧いただけます。