【‘25秋 木工事例調査③】中川木工芸

木工やものづくりの事例見学をする木工事例調査。今回は1泊2日の行程で、滋賀県へ行ってきました。その時の様子を森と木のクリエーター科木工専攻の学生がレポートで紹介します。

事例調査2日目の最初に訪問したのは、滋賀県大津市に所在する「中川木工芸 比良工房」様です。こちらでは主にヒノキなどの針葉樹を使用した桶や浴槽などを製作されています。最近では、ヒノキ材を使用し「タガ締め技法」を用いた木桶の茶室など、革新的な作品を生み出しています。

まず、入口から最初に目に入ったのは300本以上の鉋でした。桶の外側の丸みがそれぞれ異なるため、様々な曲面に対応できるように、とても細長い棒鉋などもありました。

実際に製作中の製品を見ながら説明していただきました。木桶やおひつは、昔はどの家庭にもある一般的なものでしたが、時代の変化とともに桶のあり方も変わり始めました。そのきっかけとなったのが、シャンパンメーカーとのコラボで製作したシャンパンクーラーです。伝統工芸とデザインを合わせた新しいスタイルを確立したそうです。

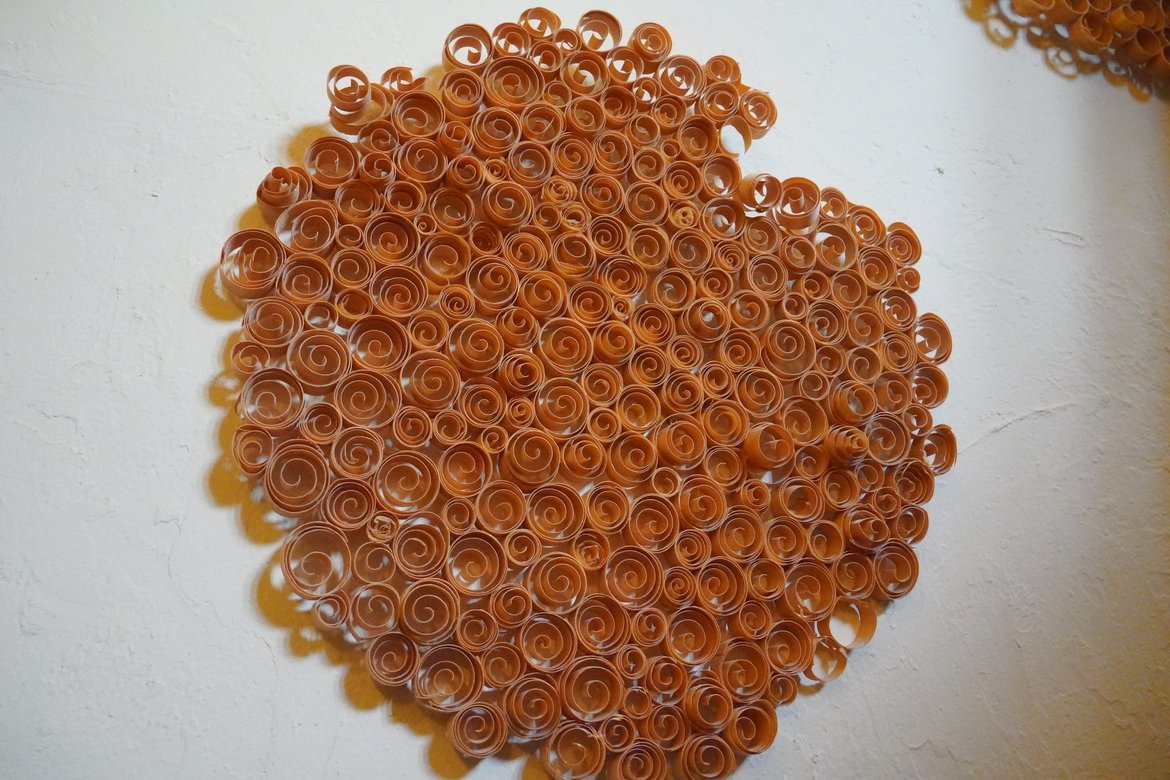

説明の中で特に重要視されていたのは、「いかに材料を無駄にしないか」ということでした。年輪が曲がっていたり節があったりするものは、桶の材として使用できず廃棄になっていたそうですが、それらを割って組み合わせ、中をくり抜くことでワインなどの瓶ケースとして生まれ変わらせていました。桶のくり抜いた部分も計算して別の作品に利用し、鉋屑も無駄にせずアート作品として飾られており、材に対する強い信念を感じました。

丸太で仕入れをされており、ロスをなくすために「丸太1本を余すことなく使い切る」というお考えのもと、上記のような活動につなげていらっしゃるそうです。また、材料には吉野の人工林材を使用されていますが、その価値観を変えていきたいとおっしゃっていました。一般的には天然林の方が価値が高いと思われがちですが、特に吉野の人々は、500年以上にわたって人の手で整備されてきた人工林の方にこそ価値があると考えているそうです。天然林は「消費すればなくなるもの」、人工林は「伐採・植林によって循環するもの」とし、これらの価値を同等にしていく活動を進めていきたいとのことでした。この考えが全国的に広まれば、林業従事者の数も収入も増えていくだろうと考えておられました。

最後に桶の外枠削り体験をさせていただきました。江戸時代以前から行われている伝統的な削り方です。これが結構難しい…。

中川木工芸様では木材のあり方について深く考える良い機会となりました。木工としてただ材料を使うのではなく、いかに無駄をなくし何かに使えないかと常に考え日々精進していこうと思いました。最後になりますが、お忙しい中貴重な時間をいただきありがとうございました。

森と木のクリエーター科 木工専攻1年 石井友太