木のおべんとう箱展 2025 製作レポート③

2025年10月3日(金) 4日 (土) 5日 (日)の3日間、美濃市うだつの上がる町並みで開催されるミノマチヤマーケットと同時開催で「かたちでつつむ 木のおべんとう箱展」と題して、木工専攻の学生4人が製作した弁当箱の展示・販売いたします。 (※ミノマチヤマーケットの開催日は10月 4日 (土) 5日 (日)のみとなります。)

4人の学生が製作したお弁当箱はどんな想いで作られたのでしょうか、それぞれにレポートしてもらいました。

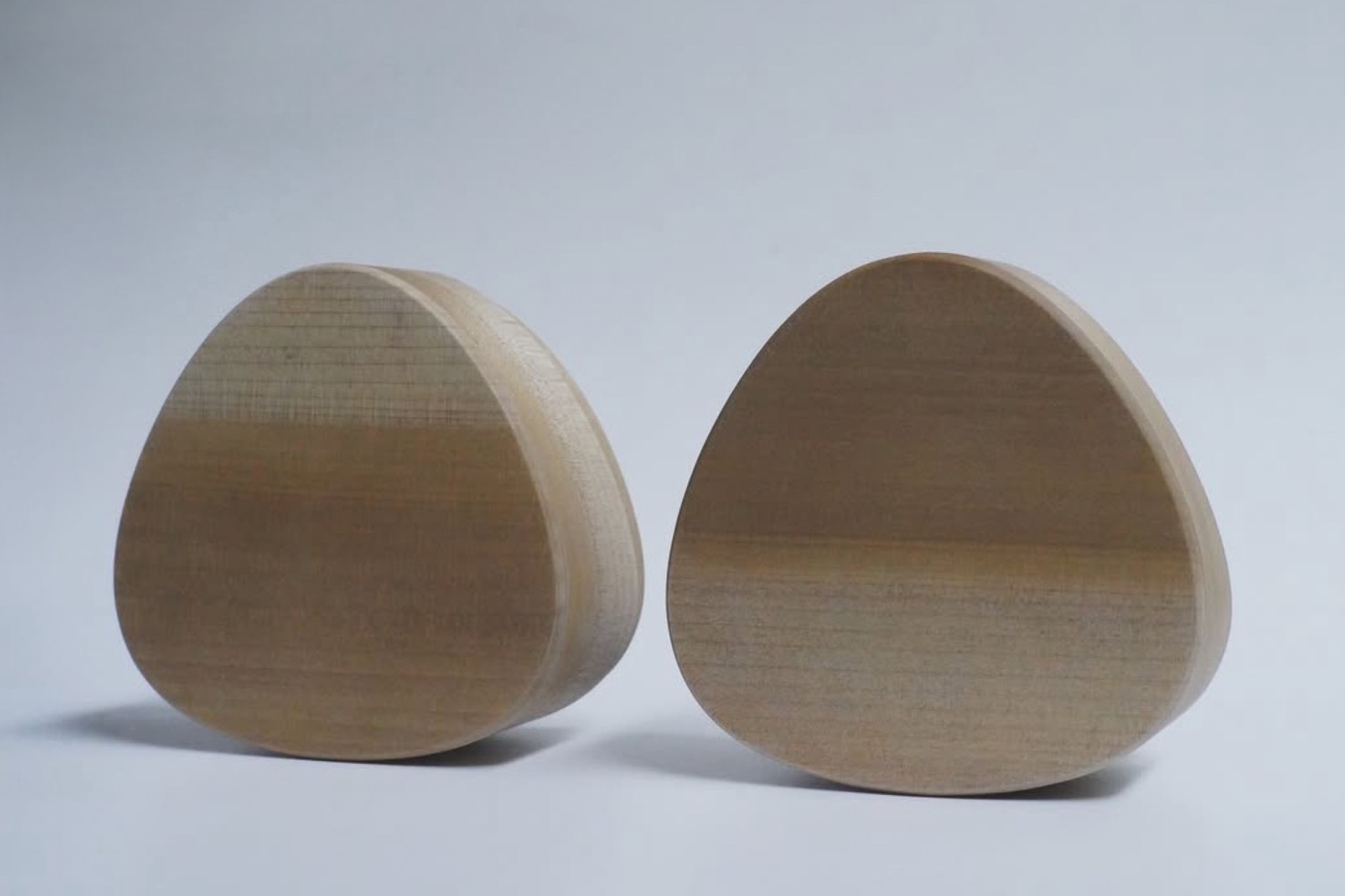

商品名:「ホオノキのさんかく曲げわっぱ」

山に出かけるとき、私はよくおにぎりを持っていきます。けれどリュックにそのまま入れてしまうと、気がつけば形が崩れてしまうこともしばしば…。そんな経験から「おにぎりを守るケースが欲しい」と思うようになりました。

実際にお弁当箱についてアンケートを取ったときにも、「おにぎりケースが欲しい」という声が寄せられ、意外と同じことを感じている人が多いとわかりました。それなら、自分が本当に欲しいと思える“おにぎりのためのお弁当箱”をつくろう。そう決めたのが今回の製作のきっかけです。

調べていくと、昔の人々はおにぎりを笹やホオノキの葉に包んで山へ持って行ったり、曲げわっぱにご飯を詰めて携帯していたことを知りました。その知恵に学び、私はホオノキを素材にした曲げわっぱ型のおにぎりケースを製作することにしました。

ホオノキは芯材が淡い緑色を帯び、辺材が白っぽい色をしているのが特徴です。今回の製作では、この芯材と辺材の色味の違いや木目の流れを活かすことを重視しました。特に木取りの段階で、あえて対比が際立つ位置を選ぶことで、自然素材ならではの表情をデザインとして取り込みました。同じホオノキでも切り出す部分によって雰囲気が変わるため、一つひとつが異なる個性を持つ点も魅力です。単なる容器ではなく、素材の持つ色彩と模様を楽しめるお弁当箱となるよう意識して製作を進めました。

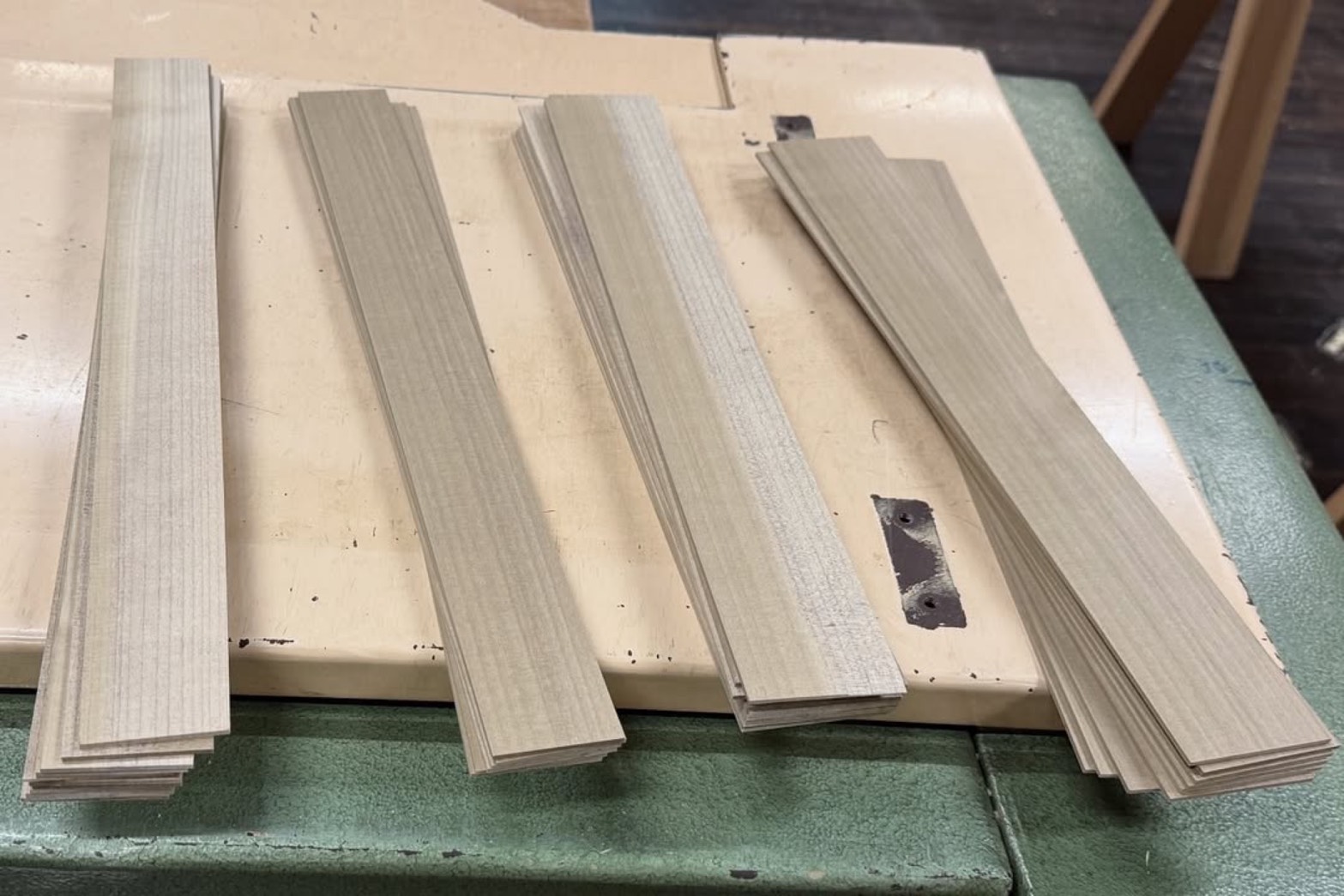

製作で最も苦労したのは、底を囲う側板の厚みでした。一般的な曲げわっぱは厚みが約3mmですが、今回は1.5mmに仕上げています。円形に比べ三角形はカーブが急で角に負荷がかかりやすく、厚い板では曲げにくいためです。そのため超仕上げ(機械カンナ)を用いて板を薄く仕上げ、曲げやすさを確保しました。

また、重ね合わせる部分は手鉋で斜めに削り落とし、重ね合わせた際に同じくらいの厚みになるように仕上げています。

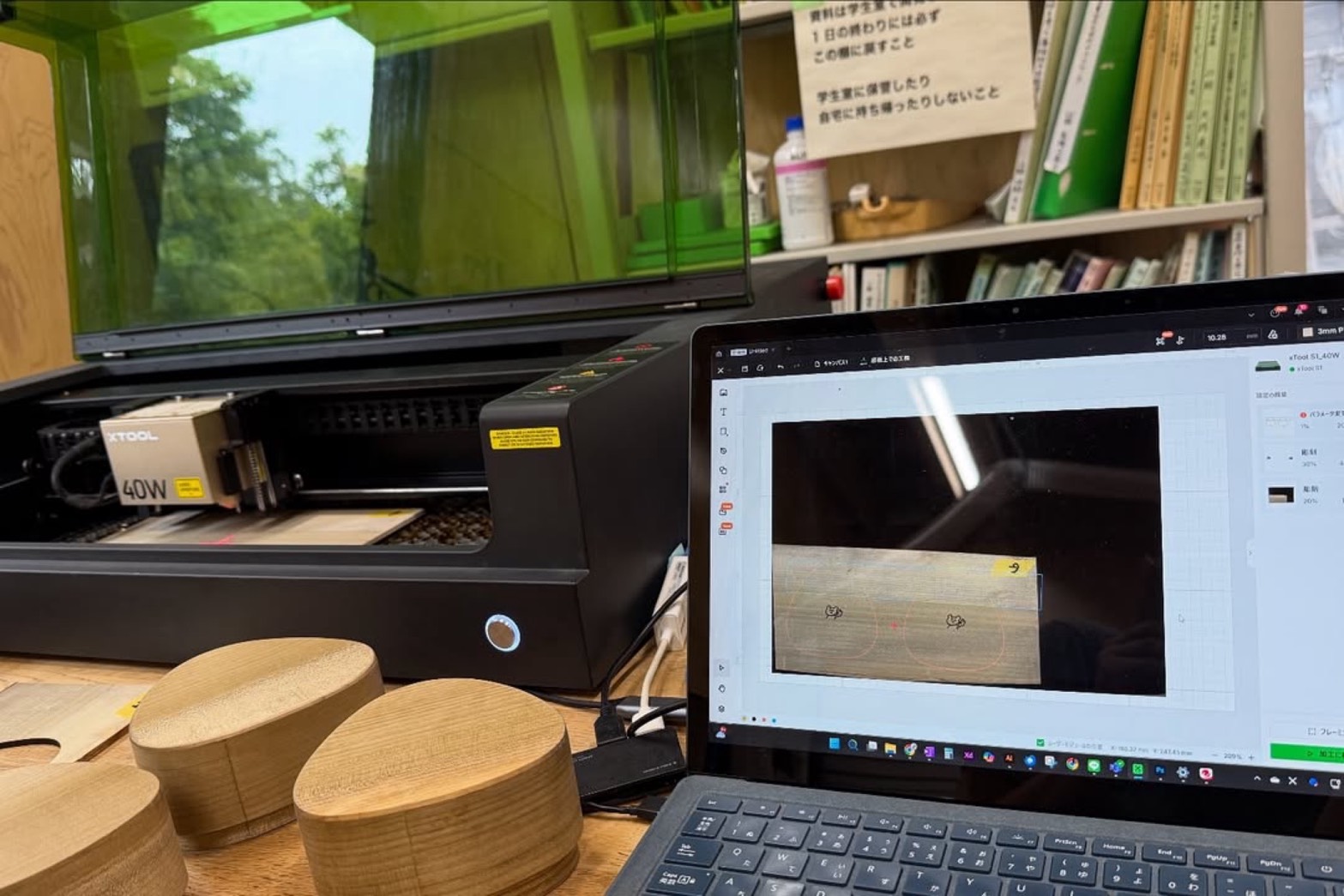

今回は従来の手作業に加えて、デジタルツールも活用しました。フタと底の三角形部分はレーザー加工機を使用して切り出しています。レーザー加工を用いることで、木目の流れに合わせてデータ上で正確にカット位置を調整できること、また均一で同じ形状を繰り返し切り抜けることが大きな利点となりました。さらに焼印加工も可能であり、作品にオリジナル性を付与できる点も魅力です。こうした工程にデジタルを取り入れることで、従来の曲げわっぱにはない新しい表現や展開の可能性を感じました。

時間が一番かかったのはサンディングでした。表面を均等に整える作業は見栄えを左右する大切な工程であり、最後まで神経を使いました。

今回の製作を通して、必要に応じて機械加工・手作業・デジタルツールを使い分けることで効率や精度を高められることを学びました。こうした気づきや学びは、今後のものづくりに必ず活かされていくと感じています。お弁当箱の製作は決して容易ではありませんでしたが、その分ひとつ仕上がるごとに大きな達成感がありました。そして何より自分の手で作ったものを実際に誰かが手に取り、日々の暮らしの中で使っていただけることを思うと、大きな喜びと励みになります。

森と木のクリエーター科 木工専攻2年 安達彩佳

おべんとう箱の製作過程などInstagramでも発信しています。

展示場所などの詳細はこちらでご確認ください。

木のおべんとう箱展Instagram

https://www.instagram.com/obento_forest/

ミノマチヤマーケットの情報はこちら↓

facebookページ

https://www.facebook.com/mino8000000V/