「自力建設」で使う木材搬出の現場。演習林を歩く

4月に入学したクリエーター科木造建築専攻(25期)の学生7人が、「自力建設」で使う木材は学内の演習林からどのようにして伐り出されて手元に届くのかを知る「小規模建築物の計画1」の授業が5月1日開かれました。

授業ではクリエーター科2年の林業専攻の学生の案内で演習林を歩き、林内の状態や伐採された丸太が建築材になるまでの工程などを学びました。

「自力建設」で使う木材を伐出する学内の演習林

授業ではまず、林業専攻の学生3人と塩田昌弘准教授を案内役に過去の「自力建設」で建てられた「ほとりの櫓(やぐら)」と「栞(しおり)」を見学。それぞれの建物に何立米の建材が使われたかなどの説明を受けました。

「ほとりの櫓」で使われた木材について説明する塩田准教授

その後、「自力建設」で使用する木材を伐出する演習林に移動し、林業専攻の学生から樹木の混み具合や育成状況を知る「相対幹距比」(Sr)、「収量比数」(Ry)、「形状比」といった指標や、丸太は材質によってA材〜D材までランク分けされていることなどの説明を受けました。

また、来年度の「自力建設」で使う木材を伐出する演習林(0.1ha)を林業専攻の学生が調査したところ、ヒノキ72本(約47立米)、スギ3本(約4立米)の計約51立米があり、このうち建築用の丸太として搬出できるのは約23立米(歩留まり約45%)を想定していることなどの報告がありました。

クリエーター科2年、林業専攻の学生による演習林の概要説明

傘を木に見立てて樹木の成長と混み具合を表現

授業終盤、林業専攻の学生から「立木が建築用の丸太になるまでの歩留まりは把握できるが、実際に建材になるとどれくらいの歩留まりになるかが分からない」との投げ掛けを受け、今後、「自力建設」で使用した建材の材積と実際に山から伐り出した丸太の材積を両専攻で共有する方針となりました。

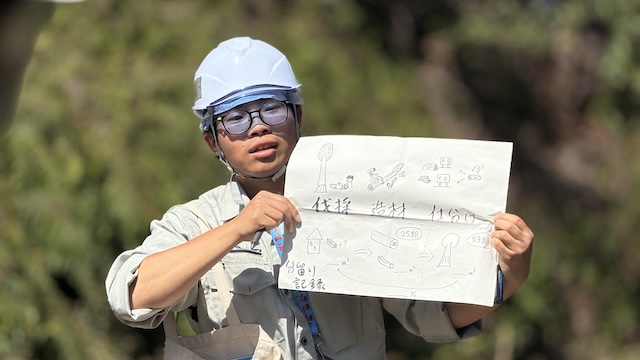

伐採から造材、仕分けまでを説明する林業専攻2年のバッサさん

番外編

演習林を見学中にエンジニア科2年生による伐採作業に立ち会うことができました!

エンジニア科2年生による伐採作業

伐りたての切り株を見学

木造建築専攻1年 坂巻陽平