行動から読み解く:獣害対策PG

森林での加害獣となるニホンジカの調査研究は多くの方が取り組んでおり、生態や食性などは調べれば多くの論文や記事が出てきます。また、対策を担うハンターもフィールドサイン(痕跡)などから「何がいる」「いつ頃」「大きさは」の情報を読み解く事が出来ます。

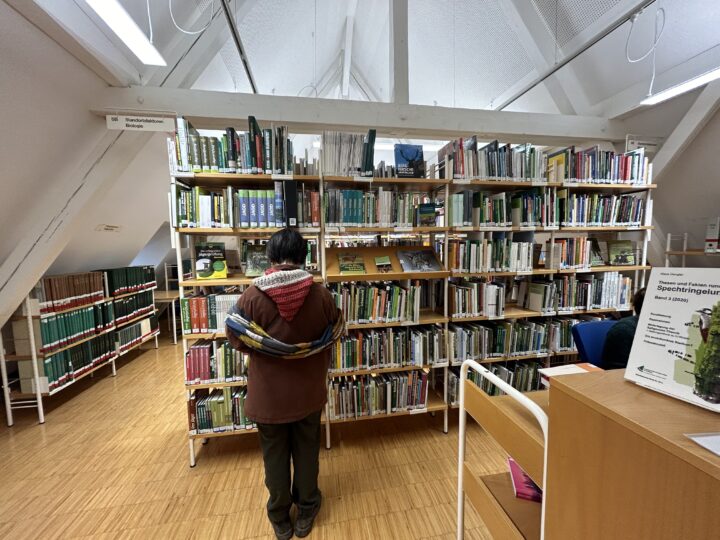

しかし、連携しているドイツのロッテンブルク林業大学を訪れた際に資料として見せて頂いた資料からは、日本の資料と比べ非常に多くの『行動』についての情報がまとめられていました。野生動物が「居るor居ない」だけでなく、動物が行う行動やそこから得られる情報が野生動物管理にとって必要であると感じました。

そこで獣害対策プログラムでは、ニホンジカの研究を長年続け年間の半分は毎日ニホンジカの行動を観察し続けていたという南アルプス生態邑の大西所長にお越しいただき講義をしていただきました。

まず、ニホンジカの調査を行うにあたり個体識別を行い30年以上ニホンジカの家系図を作り続けているという話題で、今まではニホンジカ=オス・メス・子ども程度でしか判断していなかった学生達も徐々にニホンジカの個性が気になる様子が見てとれました。

大西さんの自分の目で見てきたリアルな情報で1つ1つの行動と理由が繋がっていきます

- 危険だと思ったら「フリーズする」→本来イヌ科の動物の捕食者から身を守る術。※オオカミなどイヌ科の動物は動いているものが突然止まると見失う習性があるらしい。

- お尻の毛をフワッとさせるのは周囲に警戒させる行動である。

- シカの角擦りの場所は、、、

- 急に群れで走り出す場合は、、、

森林文化アカデミーで獣害対策を学び始め、幾度か森林内でニホンジカを目撃したことのある学生にとって、これらの解説から思い当たる部分や不思議に思っていた部分がより鮮明になっていきました。教員が用意したセンサーカメラの様子から「この動きは〇〇を気にしていますね。ほらっ!」とすぐさま次の展開を言い当てる姿にも驚きでした。

夜にはライトセンサスを応用した野生動物観察のツアーを行っていただきました。

ここでは大西所長が実施している導入を行ってもらい、普段の観察とは異なる視点で興味の入口を開いて頂きました。そして、まさか1頭のニホンジカを数秒観察しただけで、ここまで読み解きが出来るとは!!

2日間を通じてより深く対象を理解する視点を養う事が出来ました。学生の感想として「授業を受ける前よりもニホンジカに親しみを感じられるようになった」との声が多く聞こえてきました。単なる駆除対象ではなく、生き物としてどう関わっていくのかの1つ選択肢が増えたのではないでしょうか。森林の維持管理と共に、野生動物との向き合い方を考える良き時間となりました。

お忙しい中、遠方からお越しいただき誠にありがとうございました。大西所長と森林文化アカデミーを繋ぎ当日はサポートしてくれた、アカデミーOBで生態計画研究所所属の澤田さんありがとうございました。

報告:新津裕(YUTA)