【アニュアルレポート2024】「壊れない道づくり」という理想をめざした模索

「壊れない道づくり」という理想をめざした模索

~基本に立ち返れる現場体験の創出~

准教授 塩田昌弘

目的

林業のインフラ整備の一つに森林作業道という道路があります。現状では、木材生産を進めるうえで欠かすことのできないインフラです。全国で毎年1.5万km、県内だけでも毎年120km超のペースで森林作業道が開設され続けています。

作業道づくりでは、重機で山を削り、車両が走れるように走行路面をつくり、その上を丸太を積載した重機や車両が行き来しますので、頑丈であることが求められます。ただ、私たちが普段目にしているいわゆる道路と大きく違う点は、使用されない期間があること。しかも、そのタイムスパンがとても長いのです。目的の森林整備、つまりその道を開設した周辺の森林整備を終えると、次の循環が巡ってくるまで、何年も使われないことがほとんどです。

そのため、丈夫でありながら安価、そして、しばらく放置しても壊れない道が求められます。これらの機能を持つ道づくりをどのように学ぶか、本校のカリキュラムでチャレンジし始めた、作業道設計者やオペレータ―を育成するための授業の取組みを紹介します。

概要

背景

森林作業道づくりに関わる業務は大きく分けて2つに大別できます。一つは森林施業プランナーなどが担っているケースが多い計画立案・設計業務、そして、もう一つは、重機オペレーターが担う、バックホウなどの重機に搭乗し機械を操り道を開設していく重機運転業務です。

この二つの役割は道づくりにおける両輪です。計画立案・設計者は、図面や森林簿その他様々な山林情報を基に計画を立て、現場を歩き事業化し管理する仕事、オペレーターは、実際の山を前に重機を手足のように操り、土の感触や水の流れを感じながら、道を使う人が使いやすいようにとイメージを膨らませながら道を開設していく。この両者の役割をマルチにこなせる技術者が理想であり、そういったキャリア形成が理想ですが、ほとんどの場合、各々の専門に特化しているのが現状です。

特化しているがゆえに、この両者間では、ときおり言葉の壁が生じることがあります。一方は、山を削った時の内部の様子や岩の硬さ、水の流れに触れるチャンスがなく、もう一方は、その仕事内容が、公共事業として位置づけられ、毎年のように変わる要綱や要領、規定の中でどこまで画一的に数値化されているのかを意識することは少ない。それゆえ、同じ言葉でイメージする内容が異なってくることもある。

このカリキュラムでは、この双方に巣立っていく学生が学ぶ授業だからこそ、両者の共通体験となってもらいたい要素を盛り込み、共通言語を手に入れてもらおう、という狙いをもって構成している。

以下、ねらいを実現するための構成として、①丁寧な現場の観察・測量、②事業費の積算、③机上計画作成、④現地踏査、⑤オペレーション実習という流れについて説明する。

①現地観察&出来形測量 ~まず丁寧な現場を知る~

丁寧に踏査設計、施工された現場を観る

まず、最初に訪れるのは、丁寧に計画され施工された現場。そこでは、その作業道が計画された時の設計者の意図を聞きながら作業道を観ます。ヘアピンカーブの内側に木が残っている意味、0次谷への対処、崖錐が出てきた時に考えること、木の生育具合から土壌の薄さを(岩が出そうだと)推測できること、その際、事業費見積もりで気を付けるべきこと、なにより丁寧に水の分散へ配慮がなされていることなど、一通り注意点を観た後は、いくつかの区間で出来形測量をしました。

こうやってじっくり観察すると、丁寧な現場であっても改良が必要なポイントが観えてきて、ずっと、ずっと勉強が必要なんだと、現場は教えてくれるのでした。

②積算の仕組みと計算方法を知る

現場を観察し出来形測量してきた後は、見てきた道が、一般的に幾らになるのかを積算します。パソコンの前に座り、測量結果から図面を書き、土量を計算し、表計算ソフトで事業費を積算する。

土ばかりの区間、硬い岩の区間、盛土のある区間、ない区間、いくつかのパターンに分けて積算し結果を全員で共有。一口に森林作業道といっても、区間によってm単価は、2倍3倍変わってくることが分かる。

自分たちが作る作業道の市場価値が、露出する土や仕事量で変わること、またその具体的な金額の算出方法を一度やっておくことの意義は、きっと卒業後に実感できるでしょう。

林業における作業道は、その仕事量が数値化されはじめて積算の対象となり、出来形をどう表現するかによって、事業費として算出されてくる。まったく同じ道を作っても、積算の根拠を知らないと、十分な事業費として説明することができない場合が出てくることも知りました。

丁寧な壊れない道づくりを進めるうえで、オペレーターの汗に如何に報いるか?は、欠かせない知識であり、技術。1m当り数百円の違いも、生涯携わる開設延長が伸びれば、その影響は大きい。設計者とオペレーター、実は、お互いの信頼関係と認識の一致が大切なことも知ることになるのでした。

③机上計画の作成 ~計画者の頭の中(鳥の目)を知る~

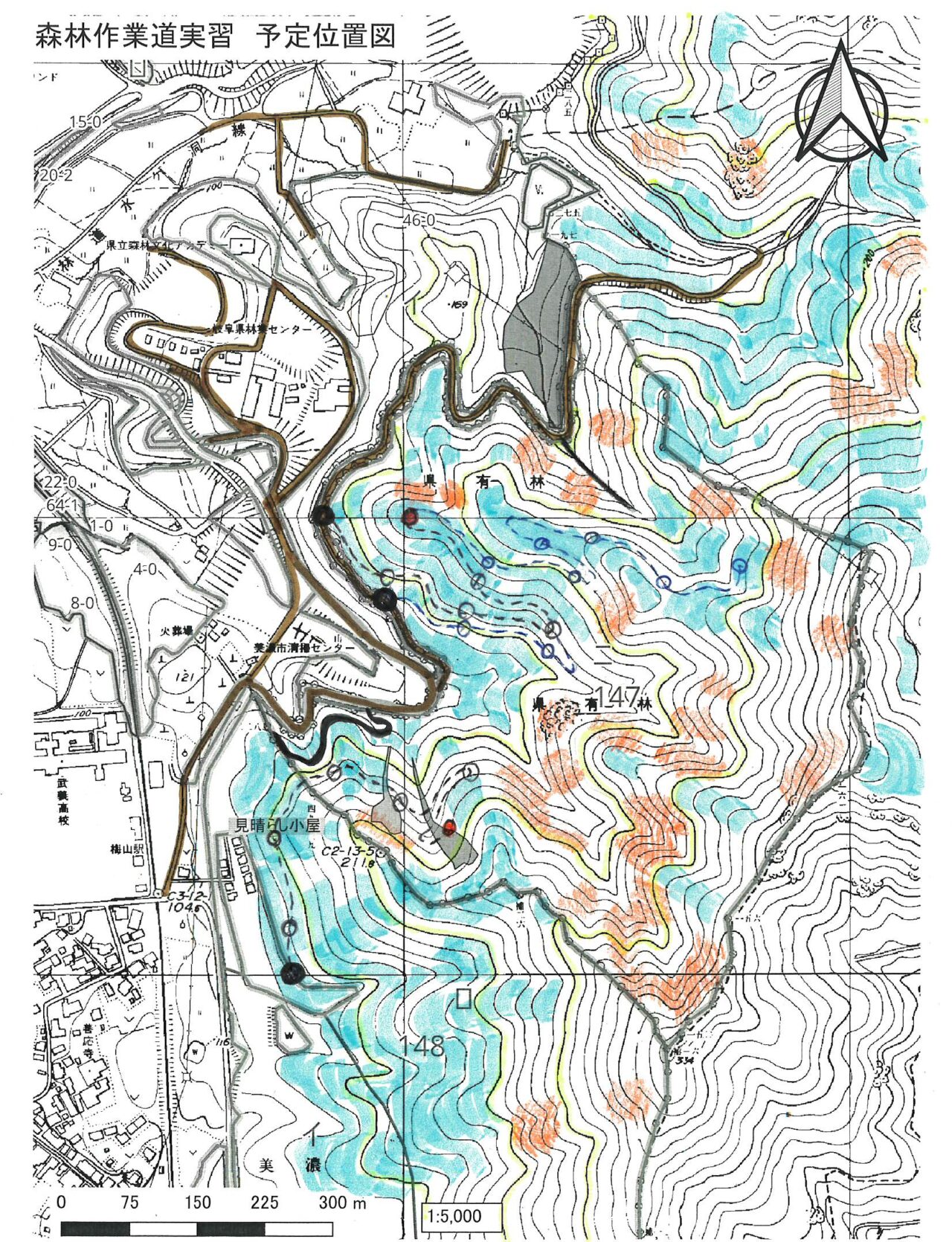

丁寧な現場を知り、積算方法を学んだあとは、そうした計画をどうやって作っていくのかを学びます。舞台は演習林。等高線と林班界が書かれた森林計画図を目の前に、航空写真、CS立体図、地すべり地形図、地質図などとにらめっこしながら、色鉛筆、蛍光ペン、円定規でお絵かきタイム。目標地点と起点を想定し、走りやすい縦断勾配を計算して線形を描きます。この作業は何度やっても気づかされることがたくさんあります。繰り返し繰り返し、いろいろな現場でやってみたい作業です。

④現地踏査、線形検討 ~授業で1往復、実際は何度も歩く~

次は、実際の山で踏査です。まずは、ハンドレベルで基準となる勾配を確認し、机上で計画したルートをたどりながら目標地点へ向かいます。進む道中では、計画図等からは読み取れなかった地形が出てきたり、ここを通りたい(時に、ここしか通れない)というポイントを見つけては、メモに落としながら目標地点に向かいます。

そして復路では、回避箇所及び通過ポイントをつなぎながら、縦断勾配もチェックしながら修正していきます。授業では、この1往復までたどり着ければ御の字、時間切れになることも多いですが、残りは補講で補ったりします。実践でも同じ、何度か往復することで、山腹に道が見えてくるようになる。

⑤重機オペレーション ~ ドキドキとワクワクの向こう側 ~

線形が決まり、勾配杭等目印を設けた後は、いよいよ実際の土工です。3tのバックホウに乗り込んで、いざ土いじり。O層の除去、盛土下の段切り、こまめな転圧など、道づくり20年の大先輩の動きを見て、丁寧な説明と手ほどきを受けながら、繰り返し繰り返し丁寧に作業する。

そして、オペレーションに集中する学生の傍らでは、「壊れない道づくり」の実績を積み重ねてきた、犬走りや路面処理といった丸太組工法も同時に施工していきます。

みんなで力を合わせ1本1本組み上げていく仕事は格別。講師の新宮領さんからは、現場の地形や土が正解を教えてくれること、土を大事にすること、現場にあるもので作っていくコトなど、何年も現場で培ってきた技術と言葉で伝えてもらいます。

作業道は、土木工事として確立している面があるので、机上計画や設計そのものに目を奪われると、現場でも数値ばかりが飛び交いがちです。数値化はとても大事ですが、我々にとっては現場こそが先生。そんなことを、謙虚な職人の力強い言葉と動きから学べる貴重な瞬間なのです。

今後の課題と展望

始めたばかりのチャレンジ授業であり、構成がこれでいいのか、一人一人の学生からしたら、オペレーションする時間が足りないのではないか?また、個別具体的なことでいえば、土を運搬するトラックがないこと、硬い岩が出てきた時の対処など、準備段階で呆然と立ちすくむ瞬間もあり、課題がまだまだある。

しかし、演習林の周囲からは面的な路網計画に前向きな声が届いてきたり、自主練をしたいという学生の声も聞こえてきており、不安以上の希望も感じる。

現在は、演習林だけでも手にあまる感があるが、もっとやりたいと願う学生の声に応えられるよう、取組みを進めていきたい。

教員からのメッセージ

まだヨチヨチ歩きの授業ですが、現場で手足を動かし、汗をかき、自然のため人のために生きることに生きがいを感じる学生らが、この仕事を選んでよかったな、そう思える瞬間につながる授業を模索していきたいと思っています。そんな、試行錯誤段階にある授業にもかかわらず、後輩のためと遠路足を運び、共に授業を作ってくれている職人歴20年の新宮領栄次さん、「壊れない道づくり」に長年現場で汗してきた経験を、おしみなく伝えてくれていることに最大限の感謝を表したい。

そして、前向きに取組み、どんどん先輩の技術を吸収していってくれる学生たちにも感謝。 いつか、自分たちの丁寧で誇りある仕事を、それ相応の価値あるものとして堂々と説明し、それに見合った対価を得る。そんな未来を生きる彼らの先に「壊れない道づくり」がある。そう信じ、そこに繋がる授業に、いつかたどり着きたいと思っています。

活動期間

2023年12月〜継続中

連携団体

・晴樵雨縫舎

関連授業&課題研究

・森林作業道・林道(En2)

・事業プラン作成実習(Cr2)

関連教員

・新宮領栄次(非常勤講師)

過去のアニュアルレポートは、ダウンロードページからご覧いただけます。