林業事例調査2025(2)根羽村森林組合さま視察(2025/7/22)

林業事例調査2日目の午前は、長野県南部にある根羽(ねば)村の根羽村森林組合を訪ねました。

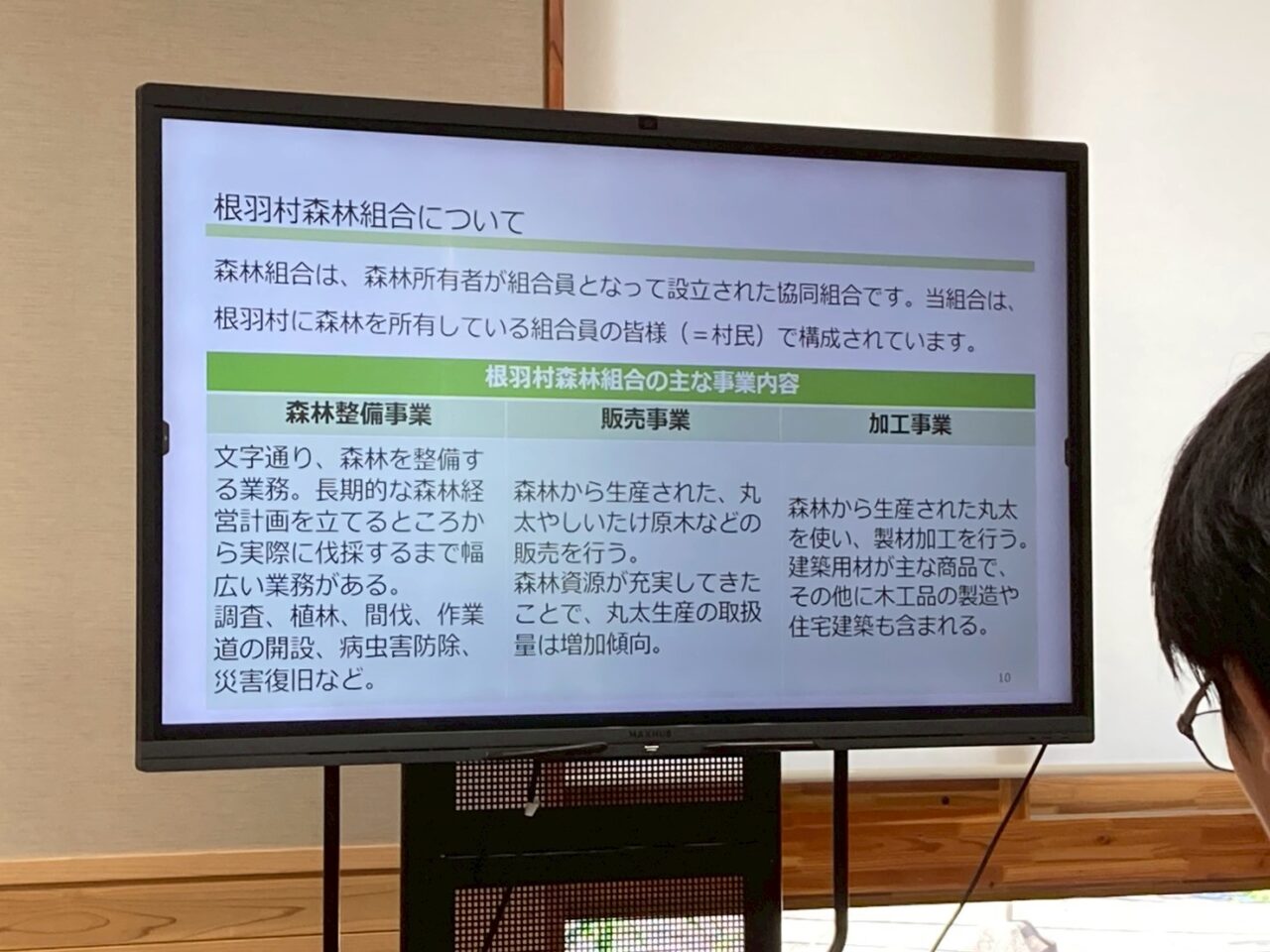

最初に組合の大久保裕貴総務課長からお話を聞きました。組合の多岐にわたる事業をスライドで丁寧に紹介していただきました。

根羽村の総面積は8997ha、このうち94%に当たる8438haが森林で、人工林が74%を占めるそうです。人工林の内訳はスギが49%、ヒノキが41%で、ややスギが多く、いずれも主伐期を迎えているとのことでした。組合では、森林整備だけでなく、丸太やシイタケの原木などの販売、建築用材の製材も手がけており、こうした一連の事業をまとめて「トータル林業」と銘打って取り組まれています。

村の人口は825人、407世帯で、全世帯が山林を1戸あたり約5.5haを所有しているのが特色だそうです。村長が森林組合の組合長を兼務しており、村として一体的な事業(施業)を進めることができるのが強みのようでした。

森林認証の取得にも力を入れていて、関係各所と「根羽村SFM森林認証協議会」を立ち上げて、SGECの森林認証を村全域で取得したと聞きました。森の適切な保全への意識の高さを伺い知ることができました。この認証によって、根羽村の木材が持続可能な管理がされた森林から伐採された木材だということが証明でき、エンドユーザーに認証材を届ける体制ができているということです。

企業との連携も積極的に行われています。時計メーカー「シチズン時計」や自動車部品メーカー「アイシン」を核としたアイシングループなど大手企業と協定を結んでおり、企業の知名度を生かしながら、森の保全活動も進められています。植樹活動や遊歩道整備、森のツアーなどを開催し、森に関わる人たちの間口を広げていることが分かりました。

根羽村は、岐阜県恵那市や愛知県の豊田市などを流れ、三河湾に注ぐ一級河川「矢作川」の源流の村でもあります。下流域の住民の暮らしを支えているという視点から、矢作川流域を一体の経済圏と捉えたプロジェクト「nebane」も展開されているそうです。イベントを通じて流域のつながりを深めることが狙いだということです。下流域の人や山への関心が薄い人たちも取り込んでいく活動は、森林整備の機運を高めていく上でとても重要に感じます。こうした活動に手応えを得ている一方、山主さんたちを巻き込んだ活動が足りないという課題意識も持たれているとのことでした。山主や下流域の人たちが一体となって森に関わることができるような仕組みづくりに、地道に取り組んでいることが伝わり、今後の展開がとても気になります。

そのほか、全国的に主伐再造林の課題がある中、全国森林組合連合会と農林中央金庫の「低コスト再造林プロジェクト」の試験地にも選ばれていて、早生樹のコウヨウザンのコンテナ大苗を疎植して育林コストを減らす実験にも取り組んでいるとのことでした。

座学の後は、大久保さんの案内で、議場や庁舎内を巡りました。庁舎は福祉施設だった建物を改装した平屋で、「地元産材を使ったモデルルーム」に位置付けて整備され、ワンフロアの開放的な空間でした。カウンター、床や壁、サッシなど至るところに地元材が使われています。休憩スペースには木のベンチやおもちゃなども置かれていました。議場の壁や机も木材で、学生は木目にうっとりしながら見学していました。

木を使った商品についても説明していただき、とても興味深かったです。間伐で出た材をチップ化してそこからセルロースを抽出して一旦和紙にした後、和紙から糸を作り、その糸でタオルやジャケットなどに仕立てて製品化しています。大久保憲一村長からも製品のこだわりなど直接説明していただき、糸、タオル、ジャケットの実物も見せてもらいました。自然素材の素朴な質感と明るいベージュのような色が上品さを醸し出していて、とても素敵でした。学生のひとりが実際に羽織らせてもらいましたが、あつらえたかの様にサイズがピッタリで他の学生や先生からも歓声が上がっていました(笑)。軽くて着心地が良さそうで、本人も満足そうでした。私は帰りに寄った観光施設でタオルを購入しました。見た目が可愛い上に、柔らかさもあってとても気に入っています。

こうした商品開発については、企業などと連携して木の糸コンソーシアムという共同事業体で手がけており、環境に配慮した製品という付加価値を打ち出すとともにブランド化にも注力していることが分かりました。

庁舎内を見学後は、実際に皆伐の現場(私有林)に行きました。施業の面では、村内の山は急峻で崩れやすいことから、タワーヤーダでの集材を主に行っているそうです。これについては地元の人にとって山に道を入れることへの抵抗感が強いからだということでした。今回の現場では林齢は80年生、90年生、また120年生という木があったそうです。作業班の山本徹さんからタワーヤーダでの集材やプロセッサでの造材、フォワーダでの運搬といった一連の流れなどを聞きました。急峻な地形での造材、集材の苦労、林地残材がたくさん出ることが大変だともお話されました。この土地は今後広葉樹を植える予定とのことでした。

皆伐現場の後は、組合に隣接する製材工場に移動しました。製材の際、木の皮クズ(バーク)が大量に出ますが、これらは工場内の木質バイオマスボイラーの燃料に使うなどして、無駄なく木材を使うということを実践されていました。大型の木材乾燥機も見せてもらいました。

昨年12月にできたばかりという根羽村の村営住宅にも案内していただきました。天井や壁、構造材に根羽スギが使われていて温かみのある雰囲気の室内でした。特に天井の木目が美しかったです。単身用と世帯用があり、家賃は2万円〜2万3千円!学生からは「いいなー!!ここに住みたい!」という声が聞かれました。こんな家に住むことができたらいつも心穏やかに暮らせそう。

見学では、とにかく至るところで根羽の材を目にしました。国の林業施策や国際情勢などに常にアンテナを張りながら、地域の森林保全のために「打てる策は全て打つ」、「できることは何でも積極的に取り入れよう」という姿勢を感じました。どの方のお話からも「森とともに生きる」という気概も感じ取りました。

ここで報告しきれなかった取り組みも多く、報告を通じて根羽村や組合がいかに多様な事業を展開しているかということを実感しました。それぞれの現場でご説明いただきました方々、本当にありがとうございました!

以上、林業専攻1年 五十嵐妙予が報告しました。

(林業専攻教員 津田)