中津川市連携:式年遷宮と三ツ緒伐り

伊勢神宮の式年遷宮に伴う『裏木曽御用材伐採式』が中津川市で令和7年6月に執り行われました。

20年に一度と非常に貴重な機会でもあったため、中津川市の林政課 桂川さんと森のジョブステーションぎふ 藤掛さんにお願いをし、式年遷宮・森林文化・御用材伐採式についての報告会を開いて頂きました。放課後の遅い時間にもかかわらず25名もの学生・教職員が集いました。

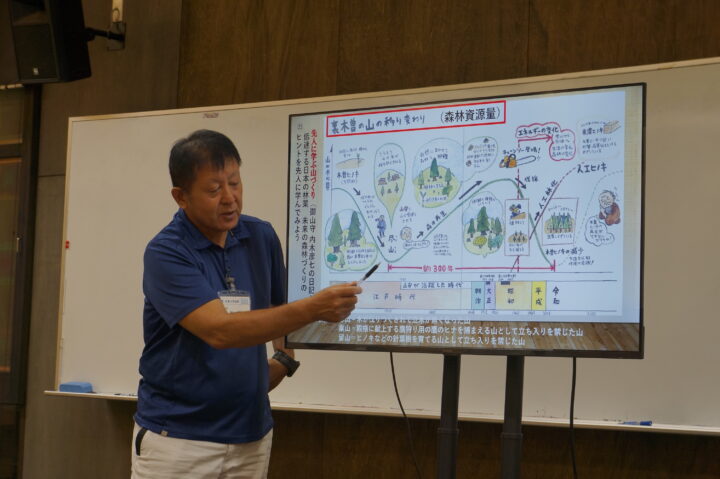

まずは桂川さんからは『大人の木育講座 木曽ヒノキと伊勢神宮式年遷宮』として、中津川市の歴史を「木曽ヒノキ」と「式年遷宮」をベースにお話し頂きました。中津川市の森林の歴史をたどると、なぜ伊勢神宮の式年遷宮で利用される木材が木曽地域から出材されるのか分かってきます。式年遷宮の伝統文化を守るために【山守】という存在が大きく貢献していたようです。

裏木曽のヒノキは、伊勢神宮だけでなく全国の歴史的建造物に利用されているという話に木曽の山林が日本の文化を支えている事を改めて認識しました。観光で訪れたり歴史で学ぶ寺社仏閣などが実は裏木曽から伐り出されている木材を使用されていたという事に一同驚きでした。

続いて森のジョブステーションぎふの藤掛さんによる報告ですが、導入として「文化」についての話がありました。そもそも「神社とは」「伊勢神宮とは」式年遷宮の背景を理解することで、木を伐る技術よりも斧を使う理由や所作の理由に関心が深まりました。まさに森林文化アカデミーが技術アカデミーではなく森林文化アカデミーとして存在する理由でもあり、放課後の報告会ではなく通常の枠で全学生に聞いてもらいたい内容でした。

後半には「裏木曽御用材伐採式」の貴重な映像や、伐採式後の化粧掛けの様子なども報告していただきました。ニュース等では伐採の一部の様子しか見ることが出来ませんでしたが、藤掛さんの解説でより深く様子をうかがう事が出来ました。

映像を見た後には会場から質疑の時間を設けましたが、「運搬手段」や「伐る樹は誰が決めるのか」「伐り手になれるのか」「使用する斧はどう調達したのか」など質問が相次ぎ30分以上桂川さんと藤掛さんに補足解説頂きました。

次の「裏木曽御用材伐採式」は20年後の2045年となります。もしかしたらこの報告会に参加した中から伐採式に参加する杣が出るかもしれません。※今回の御用材伐採式でもエンジニア科OBが2名「裏木曽」「伊勢」それぞれの立場で関わっていました。

今回の報告会を行うにあたり、学生の為に放課後から遅くまで対応してくださいましたお2人に改めて感謝申し上げます。

県の広報誌「森林のたより8月号(P12)」には御神木についての記事が掲載されています

報告:新津裕(YUTA)