中国江西省を訪問しました

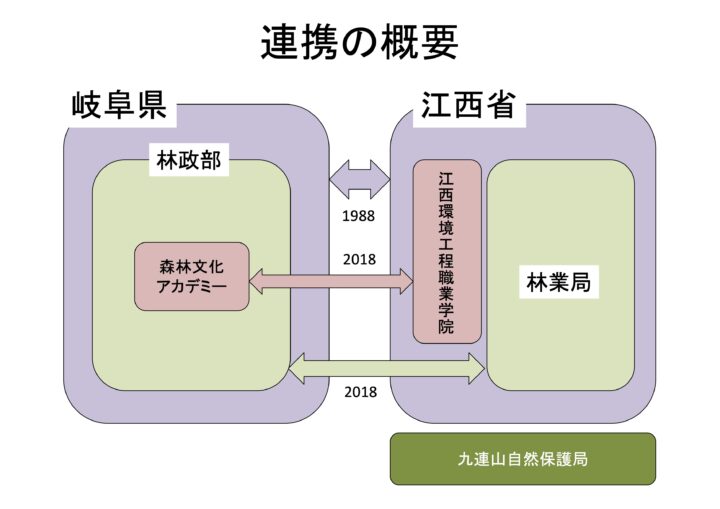

岐阜県は中国江西省と1988年から友好提携を続けています。その枠組の中で、アカデミーの属する林政部は2018年に締結した覚書に基づき、交流を行っています。森林文化アカデミーも、中国側の教育機関である江西環境工程職業学院との交流を行っていますが、お互いに有意義な交流を行うため、教員5名と事務職員1名が先月3/5(水)から3/9(日)までの日程で現地視察を行いましたので、報告します。

◯ 連携の枠組み

◯ 行程

3/5 中部国際空港→上海で乗り継ぎ→贛州黄金空港

3/6 江西環境工程職業学院訪問(歓迎セレモニー・座談交流会・学内見学)

3/7 家具産業見学(美克数创智造有限公司・自由王国 青少年健康家居・南康家具学院)・座談交流会(2回目)・贛南宋城歴史文化街区見学

3/8 九連山国家級自然保護区訪問(座談交流会・ビジターセンター・現地ステーション・蘭の保全試験地)

3/9 贛州市街見学→帰国

◯ 日本側参加者

柳沢(森林環境教育専攻教員)・新津&中森(林業専攻教員)・渡辺(木工専攻教員)・石原(木造建築専攻教員)・山田(事務局長)

江西省環境工程職業学院ホールの大型ディスプレイ

◯ 江西環境工程職業学院

江西環境工程職業学院は中国江西省赣州(かんしゅう)市に所在する省唯一の公立(省立)の全日制の高等職業学校です。1953年創立、9つの学院があり、学生数は1万8千人以上。林業技術、造園技術、家具デザイン及び製造、環境モニタリング、建築デザイン等の専攻(学院)があります。修業年数は学院やコースによって異なりますが、1〜3年程度が多いようです。創立当初の母体は林業学院であり、森林文化アカデミーとの共通性を感じます。企業との連携も強く、企業が学びの場を提供し、即戦力を育成しています。以下視察のポイントを簡単に紹介します。

・座談交流会

江西環境工程職業学院では都合2回の交流座談会(意見交換会)を行いました。各分野で通訳を挟みながらそれぞれの学校での教育、中国、日本の最新事情について話し合われました。

・家具製作

江西環境工程職業学院で家具の制作を指導されている李徳鑫先生は技能五輪世界大会の家具製作の部門で優勝したこともある実力者だそうです。学院で学生に家具制作の指導を行っているところを見学させていただきました。

左から二人目が李先生です

・木工体験

我々も簡単な木工の体験をさせていただきました。薄く削った鉋くずをホットボンドで接着して造花を作るプログラムです。日本と中国では鉋を動かす方向が逆だったり、鉋に取っ手がついていたり。異なるところもあって興味深かったです。

中国式の手鋸と鉋

鉋屑を作ります

竹の軸にホットボンドで鉋屑を貼り付けてお花を作ります

・植物アレンジメント

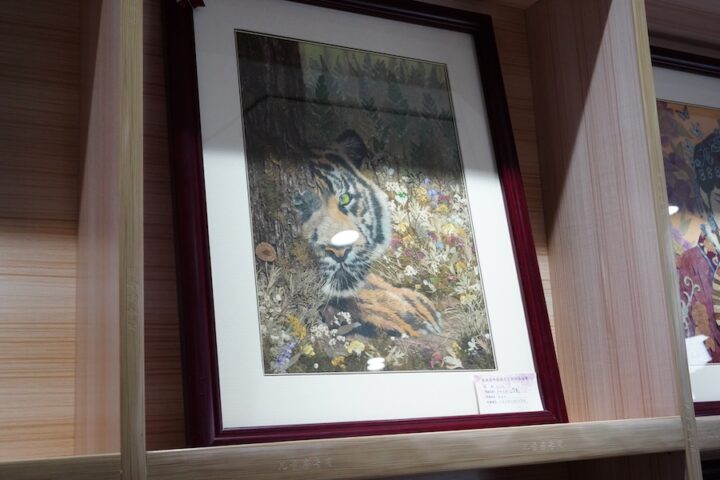

自然物、特に植物や自然素材を使って平面に絵画を描くアートも教えているそうです。ここのコースを履修した学生は卒業後起業したりイベントで講師をしたりしているそうです。

精緻な絵ですが、すべて自然素材を貼って制作されています

・中国茶芸文化

中国には公認茶藝師という資格があり、伝統文化としての喫茶や茶にまつわる文化を学んで資格を取得したのち、ホテルや茶館などで中国茶に関連する業務に従事するそうです。我々も先生にお茶を淹れていただき、中国茶の文化の一端を体験させていただきました。

中国茶藝文化を体験

・ドローンの利用について

交流座談会ではドローンについても話題にあがりました。写真撮影は許可されませんでしたが、ドローン先進国である中国では、林業でもドローンの利用は盛んだそうで、リモセン・集材・種子散布・薬剤散布など様々な業務で目的に応じたドローンが使用されているとのことでした。

◯ 家具産業視察

・美克数创智造有限公司

美克数创智造有限公司は世界各国に工場を持ち、3,500以上の特許を有する創立20年目の企業です。ここの工場を見学させてもらいました。一般客向けのオーダー家具や、ホテル用の大量生産家具を生産しているとのこと。材はほぼ輸入材使っているそうです。工場では明るい環境で、労働者がカジュアルなユニフォームを着用して働いていること、工程をデジタル化して製品を追跡、管理できる技術を使っていることが印象に残りました。

入口ホールで大型ディスプレィがお出迎え

ホテルに納入する家具

工場内は撮影禁止。生産管理のされた近代的な工場でした。

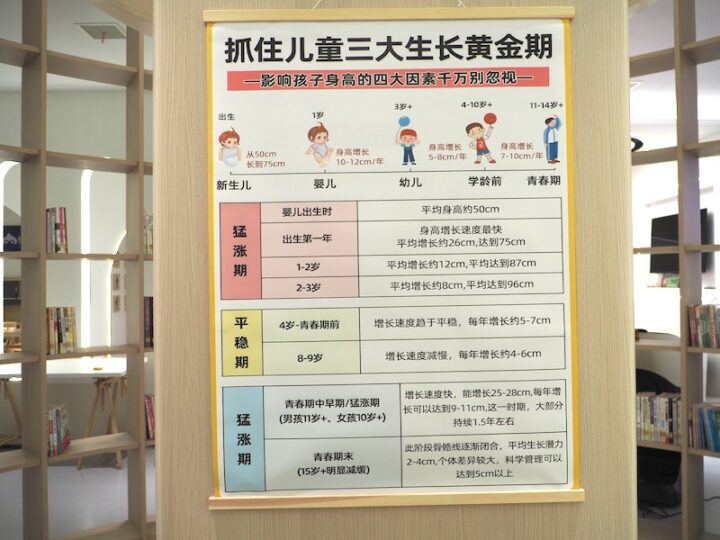

・自由王国 青少年健康家居

自由王国 青少年健康家居は、子供用の家具を中心に生産、販売を行っている企業です。子どもの発達に合わせた家具を提案したり、教育文化的側面にも光をあてて製品開発をしているようでした。この企業のCEOは学院出身だそうで、途中から案内もしていただきました。「世界中から買い」「世界中に売る」というスローガンが目をひきました。

子ども向けの学習(?)机

全世界から買って全世界に売る

◯ 九連山国家級保護区視察

・交流座談会

九連山保護区のビジターセンターでは、保護区の紹介ビデオを見せていただき、そのあと交流座談会が行われました。保護区は昔から日本の研究機関と共同で水循環に関する水源環境機能等の研究が行われてきたことについて説明があり、日本と中国の保護区についての情報交換や、保護区の体制、保護区内で行われている環境教育について質問をしました。保護区内には5つのステーションがあり、それぞれ5人ずつの正職員が常駐しており、その他職員も含めると保護区全体で50人が働いているそうです。正職員は各人が一人で研究・保全・普及の3つの役割を担っているとのことでした。

まず保護区の紹介映画を見せてもらいました

交流座談会の様子

・ビジターセンター

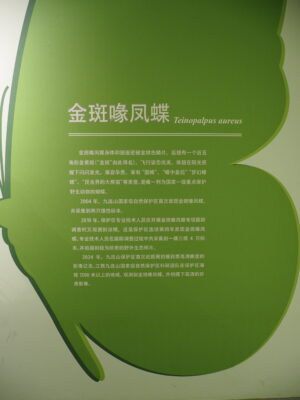

ビジターセンターには、哺乳類・鳥類・両生類・昆虫・植物など多くの分類群の展示があり、中でも金斑喙凤蝶 (Teinopalpus aureus)は保護区のシンボル的なチョウで生活史等について詳しく展示されていました。

保護区昆虫のシンボル「金斑喙凤蝶」の解説

「金斑喙凤蝶」の生活史

鳥類の展示

・保護ステーション

保護区内に5つあるステーションのひとつを見学しました。それぞれのステーションには「ブランド」となる生物分類群が決められており、このステーションでは両生類でした。ステーションでは保護区職員以外にも深圳の観光専門のツアー会社が子供向けの自然教育を行っているとのことでした。

九連山保護区にはこのようなステーションが5つある

このステーションの「ブランド」は両生類

・蘭の保全試験地

保護区ではランの増殖、保全にも取り組んでいるそうです。成長点培養で増やした石斛類の苗を野外で丸太や自然木に植え付けて栽培を図っていました。中国ではラン科の植物は保護対象になっており、多くの種が採取禁止だそうです。

自生する樹木の幹にもランを付着させていました

◯ おわりに

今回の交流でそれぞれの学校、組織についてお互いに一歩進んで理解することができたと思います。さらに交流座談会を通じて江西環境工程職業学院の先生方の専門性や、中国の教育システムに関する考え方なども知ることができました。林業専攻に関しては、ドローン技術の活用が進んでいることがわかりました。また、日本の架線集材技術に興味が持たれていました。野生動物管理に関しては中国と日本の状況の違いが浮き彫りになりました。森林環境教育専攻に関しては、幼児教育に関心が持たれているが、森林文化アカデミーで行われているものとの違いもわかりました。また、健康育成の分野での森林の活用が注目されていることもわかりました。木工専攻では、家具製作の規模感の違いや木工文化の違いを知ることができました。木造建築専攻の分野では、木造建築自体が中国では珍しい一方で、家具材や内装材などに使われる木材科学の分野では連携の可能性があることがわかりました。詳しい内容や印象についてはここでは書ききれないので、各教員に直接話を聞いてみてください。

今回の視察では、まずはそれぞれの教員や専門分野に合わせて、学生がそれぞれの専門分野で広い視野を得るための相互交流も可能ではないかという印象を持ちました。何より経済発展著しい中国を視察することは、翻ってこれからの日本をどうしていけばよいのか、考える切っ掛けにもなると思います。

今回の視察にあたり、江西環境工程職業学院国際交流センター、視察先の先生方、および九連山保護区のスタッフの皆さまには大変お世話になりました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

教員 柳沢直