屋根の板金を行いました(自力建設2025 紡木人)

令和7年11月17~19日に、先日の棟上げ式で屋根のルーフィングまで済んでいた屋根の続きとして、ガルバリウム鋼板葺きを行いました。

具体的には『立てハゼ葺き 水上川折り曲げ』という仕様になっており、当日は㈲後藤板金のイチマル様、ホーチュンターイ様のご指導と、東濃ひのき製品流通協同組合(白川町)の坂井梨奈様のご協力を頂きながら作業を進めました。

大まかには、以下の手順で作業が進められました。

① 端部の余分なアスファルトルーフィングを切断

② 屋根の周辺部にガルバリウム鋼板の取り付け(役物というそうです。ビスで取り付けます)

③ 防水テープ張り(役物とアスファルトルーフィングの境目及びビス頭に張ります)

④ ガルバリウム鋼板の割付けの決定(屋根の中心を決めて、ここからガルバリウムの幅に合わせて、どこに留めるのか?を決める)

⑤ ガルバリウム鋼板の固定(ビス留め)

⑥ 隣り合う2枚の立ちハゼを工具(名称:立ちハゼガッチャ1番)で嵌合して、更に「立ちハゼガッチャ2番」で折りたたむように嵌合

⑦ 水下部(屋根の低い方)の端部の、余分な鋼板を切り捨て(事前に墨付け)て端部処理

⑧ 水上部(屋根の高い方)の端部の、余分な鋼板を切り捨て(事前に墨付け)て端部処理

大まかには上記のとおりでしたが、屋根の板金なんてやったことがない自分たちには目新しい事ばかりで、どれも興味深く驚きの連続でした。

1)ガルバリウム鋼板の割付け

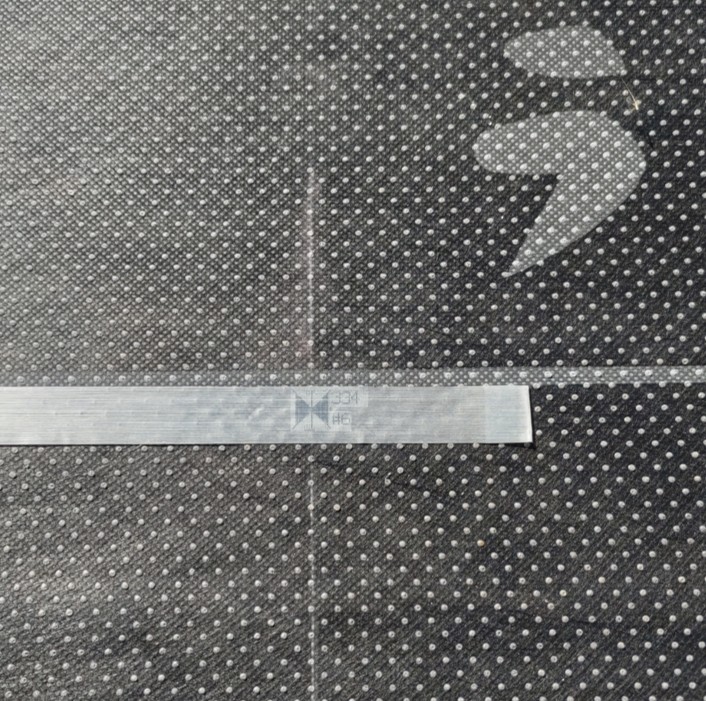

ガルバリウム鋼板の幅は決まっているものの、ただ並べてビス留めしていったら端の方がズレてくるだろうし、どうするのか?と思って見ていましたが、ちゃんと「割付けテープ」というものがあり、この△を目印に設置するのだという事を初めて知りました。

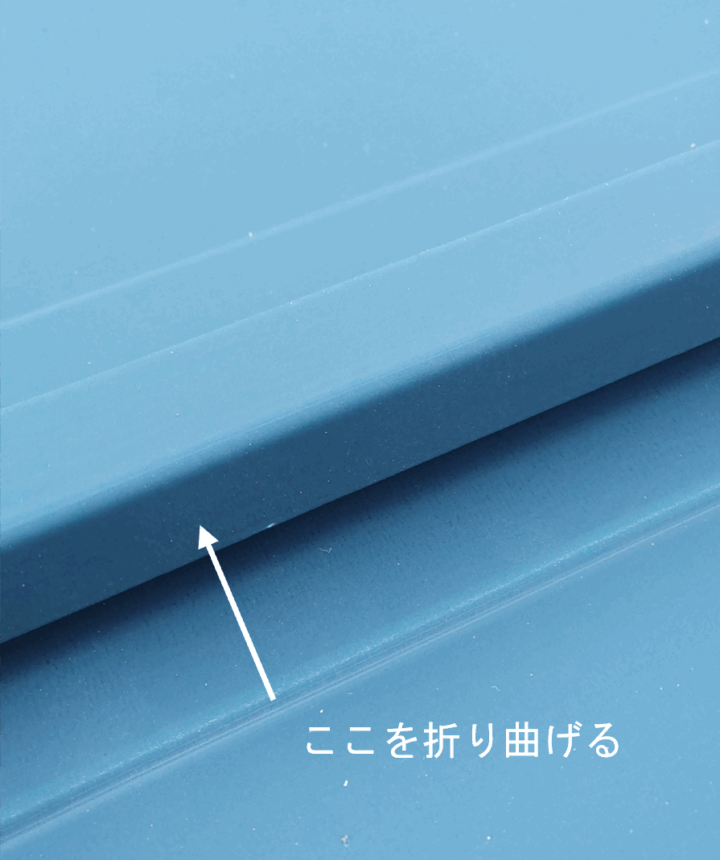

2)ガルバリウム鋼板の嵌合

ガルバリウム鋼板の端部はコの字が転んだような形状になっていますが、これをどうやって隣と嵌合させているのか?が疑問でしたが、これは巨大なペンチのような工具を使って曲げていきました。

最初曲げるのに少し力が要りますが、一旦曲がってしまったら後は淡々と進めることが出来るので、ちょっと楽しかったです。

3)端部処理

水上(下)側からはみ出るガルバニウム鋼板を所定の長さに切断して、既に周囲に設置してある既存部(前述の②)に巻き込むのですが、これが最も大変でした。最初に金鋏を使って切断するのですが、厚さ0.35㎜とは言え結構な握力を必要とするし、前述の⑥で嵌合わせで幾重にもなった板を鋏で切る時は更に握力が必要になります。

最初の方こそなんとか切断出来るものの、次第に握力が奪われ、最後は両手でも困難になります(後藤板金の人は片手でスイスイと切っていかれます。やはり本職の人はすごい!)

切断した後に“曲げ”を行います。曲げは所定の工具で行うのですが、場面によっては指で曲げる場面もあり、これがまた甚だしく握力を消耗させ、指先にも結構な痛みが残ります。

後藤板金の方は黙々と曲げられます。やはり本職の人はすごい!

後でお話を伺ったところ、今回は0.35㎜だからいいけど、前の現場で0.6㎜の板を相手にしたときは「やばかった」との事でした。我々には無理です。

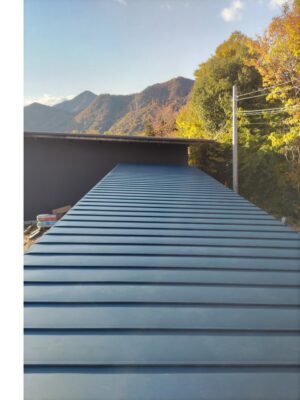

幸いにも天候に恵まれてなんとか2日間の作業の末、無事に板金作業を終える事ができました。苦闘の果てに完成した屋根は、遥か西方にある山々の、また背後にある木々の秋の紅葉に映え、皆感慨ひとしおでした。

この場をお借りして、㈲後藤板金のイチマル様、ホーチュンターイ様と、東濃ひのき製品流通協同組合(白川町)の坂井梨奈様には厚く御礼を申し上げます。

以下に【施工前】 【施工後】の写真を掲載させていただきます。

| 施工前 | 施工後 |

|

|

|

|

|

|

木造建築専攻1年 高木