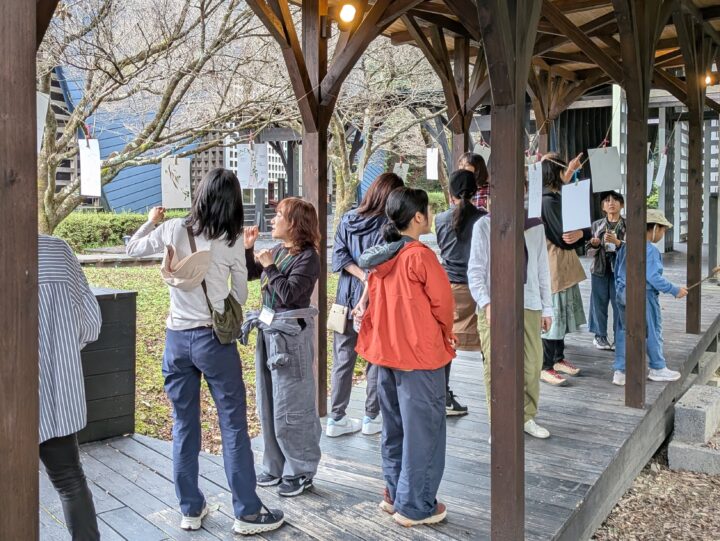

学生と一緒にアートラボぎふでワークショップを行いました

「アートラボぎふ」というイベントをご存知でしょうか?

このイベントは、清流の国ぎふ芸術祭の一環として実施されている県主催のアート体験プログラムです。今回、アカデミーをフィールドに、彫刻のワークショップを企画して欲しいという依頼がありました。それを受けまして木工専攻教員と森林環境教育専攻の学生が一緒に企画をしてワークショップを行った、そのレポートをご紹介します。

依頼の内容は「場の力」にもこだわりながら、大人も子どもも県民の誰もがアートに出会い、触れて、知り、発信できる体験プログラムとなること。また、「ラボ(Labo=実験室)」の名が示すように、実験的なチャレンジ要素を持ったワークショップを企画して欲しいということでした。

当初、相談を受けたのは木工教員の私(前野)だったのですが、いつもと違うチャレンジを・・アートや場の力にもこだわった企画を・・と言われたときに、ちょうど今、課題研究で試行的なワークショップに取り組んでいる、環境教育専攻2年生の石岡美優さんのことを思い出しました。

イベントの事務局に相談してみると「学生と一緒に企画してもOK」とのこと。また、石岡さんからも「やってみたい」とのお返事がもらえたので、今回は2専攻のコラボレーションのワークショップ『私を見つける森のナイフワーク-生と静の1日-』を企画、実施することにしました。

以下、私と石岡さん、それぞれの視点からのレポートです。

・・・ここからは石岡さんの視点によるお話です・・・

正解や知識よりも感じることを大切に。

過程もゴールも全部自分で考える、決める。

はっきりとした形が何もない。

実は、すごく難易度の高いプログラムだったのでは?

と振り返った今感じます。

今回のプログラムで私の記憶に一番残っているセリフ。

「何を作るのですか?」

第二部、前野先生のナイフパートが始まり

たくさんの方からいただいたご質問です。

スプーンを作るとか、車を作るとか

そういったゴールがありません。

午前中の私のパートでお伝えした「ものの見方」。

それを用いて素材となる木材と対話をして

どうやって削っていくのか

何を作るのか

全部自分で答えを出していきます。

1日を通して答えのないプログラム。

そんなプログラムから私が感じたこと。

大丈夫かな。という心配もありましたが、

そんなものは微塵もいりませんでした。

私たちはすごいです。

私たちには感じる力があります。

考える力があります。

決める力があります。

表現する力があります。

プログラムが終わった後

これから先もずっと

私たちが創造的でありますように。

素敵な経験をありがとうございました。

・・・ここからは、前野による視点のお話です・・・

今回のプログラム準備は、石岡さんが取り組んでいる「ネイチャージャーナリング」を理解するところから始めました。まずは自分なりにネットや本から情報を集め、実際に何度か石岡さんにガイドしてもらう形で、ジャーナリングの実践をしてみました。

ネイチャージャーナリングを体験してみると、このプログラムが自然を対象にしているように見えて、実は「自分」の内側にも視線を向けていることがわかってきました。自然を観察することが自分を観察することにもつながっていて、ふと自分が意識していなかった自分を発見したりするのです。

何回か体験を重ねる中で、そんなネイチャージャーナリングの面白さに気付いていきました。

本番のプログラムでは、ネイチャージャーナリングの体験を午前中に森で行い、それを受けて、自分は午後に「彫刻(ナイフワーク)」のパートをどのように展開しようかと考えました。

石岡さんのパートで、せっかく得られた「自分の内面への気付き」。それはナイフワークにも引き継ぐべきものと思いました。そこで考えたのが、自分の中の「気付き」をベースに、作品作りをしてみるというアプローチです。

実際にそれがどんな方法かと言えば、それはとても簡単な言葉(説明)になります。

「木と対話しながら、削ってみて下さい」

(これだけ)

この実験的なアプローチの結果が成功か失敗かというのは、あまり意識しませんでした。

なにを持って成功とするか、失敗とするかも相対的すぎるからです。

ただ、やってみてわかったことはいくつかありました。

- 言葉に頼らないコミュニケーションがあること

- 感性に流される先に、表現があること

- 内省から学べる技術があること・・

この日1日が、アートな日であったかと言えば、そうだったような気もしますし、とても丁寧に過ごしただけの1日だったような気もします。

でも、今の自分にとっては、特別な1日の過ごし方で、こんな日がもっと増えたら良いなと思いました。

・・・・・・

アートラボぎふの企画は、まだ年明けも続いています。

皆さんもアートに触れる1日を過ごしてみませんか?

岐阜県立森林文化アカデミー

木工専攻准教授 前野 健