【‘25夏 木工事例調査①】山守資料館

木工やものづくりの事例見学をする木工事例調査。今回は1泊2日の行程で、中津川市を訪問しました。この授業の実施に際しては中津川市林業振興課さんにコーディネートをして頂き、地域の方々や事業体の皆さまに大変お世話になりながら、たくさんのことを学ばせて頂きました。その時の様子を森と木のクリエーター科木工専攻の学生がレポートで紹介します。

・・・・・

森林文化アカデミーの「木工事例調査」で私は、岐阜県中津川市の山守資料館を訪ねました。お話を伺ったのは、築260年の古民家を資料館として公開し、木曽の山や歴史を伝えている内木哲朗さんです。ご先祖から続く「山守」の役割を今も伝え続ける姿勢から、木を使う立場として大切なことを多く学びました。

名古屋城本丸御殿と裏木曽のヒノキ

名古屋城の本丸御殿復元に使われた木曽檜の多くは、木曽・裏木曽(現在の中津川市、旧加子母・付知・川上)で育てられた木でした。江戸時代、尾張藩は裏木曽を直轄地とし、山守という職を設けて森林管理を行いました。内木家もその一つで、江戸時代から142年間、山を守り育て続けてきた歴史があります。

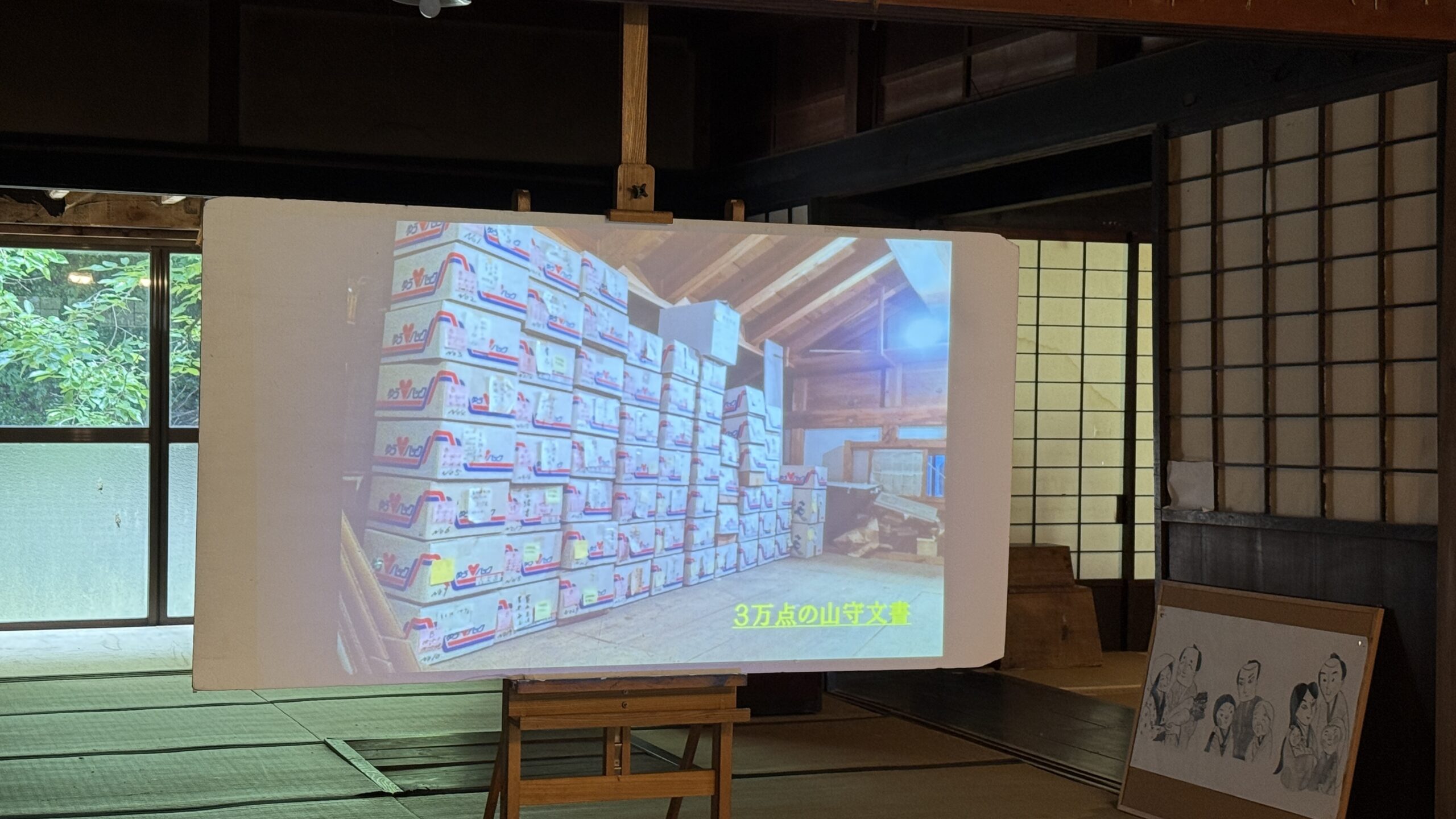

内木家には約3万点もの古文書が残されており、その中には当時の山の管理、木材の流れ、暮らしの様子が丁寧に記録されていました。名古屋城の復元にも使われた木材の背景には、裏木曽の人々が山を守り、木を育ててきた積み重ねがあったことを知り、木を使うということの意味を深く考えさせられました。

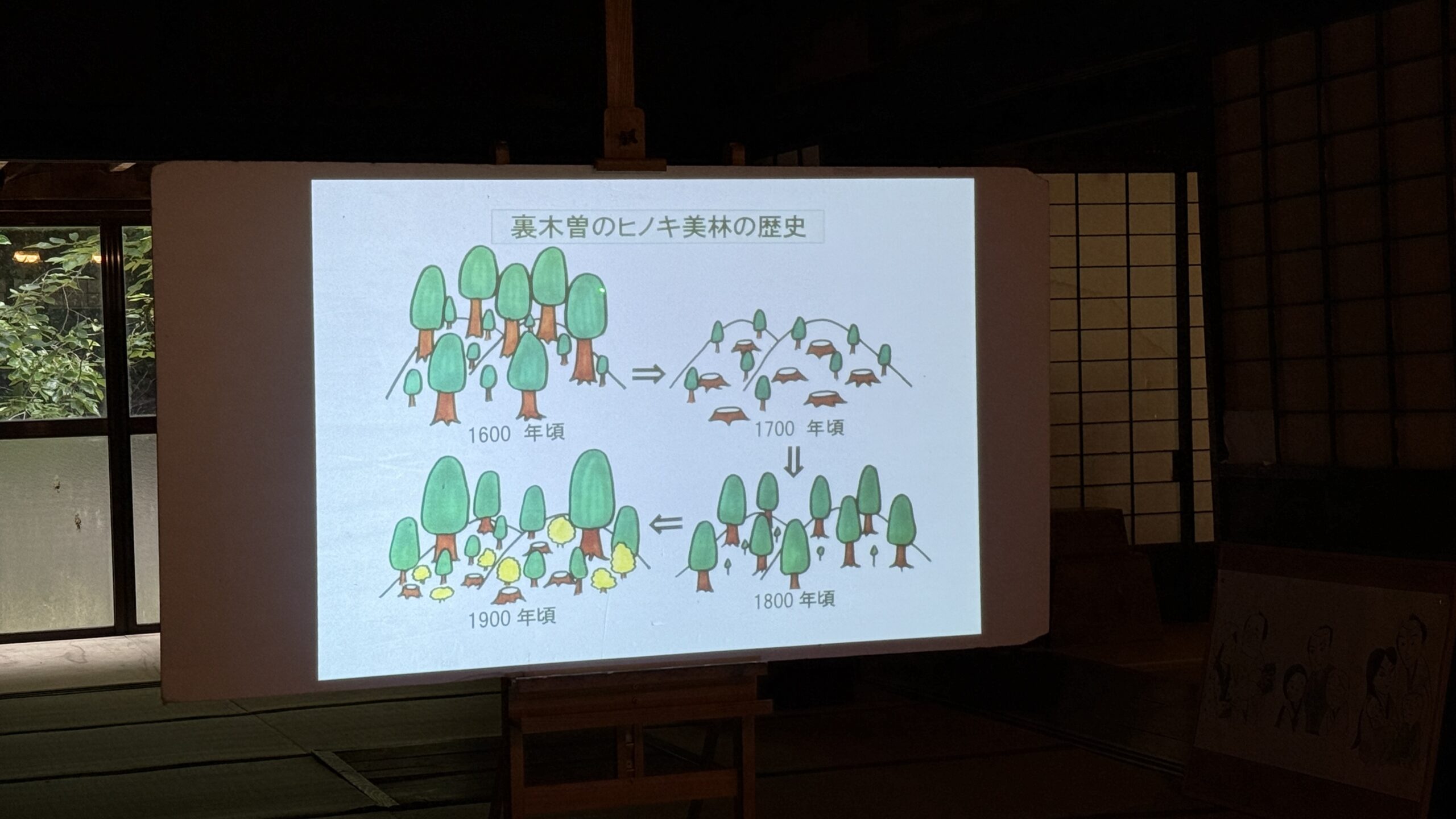

木の枯渇と育林のはじまり

江戸時代前半、木曽の山々は豊富な資源があると思われていましたが、1700年代には木材の過剰な伐採で山が荒廃しました。それに気づいた尾張藩は山守を任命し、計画的に木を育てる育林政策を始めました。木を伐って終わりではなく、次の世代のために植え、育て続けるという意識を持ち始めたのです。

戦後の昭和30年代にはチェーンソーの普及で一気に木が伐られ、江戸時代から蓄えられていた木材が使われましたが、その後も再び人工林の植林が進められました。今、私たちが目にしている木曽の人工林は、先人たちが「未来のために木を残す」という選択をし続けてきた結果であることを学びました。

資料が残った偶然とつながる取り組み

資料館となっている古民家は築260年を超え、250年前の山守の日記や古文書も残っています。昭和40年代には全国的に「古いものを捨てる」風潮がありましたが、ちょうどその時に家を留守にしていたことが幸いし、貴重な資料が残ることになったと内木さんは話してくれました。

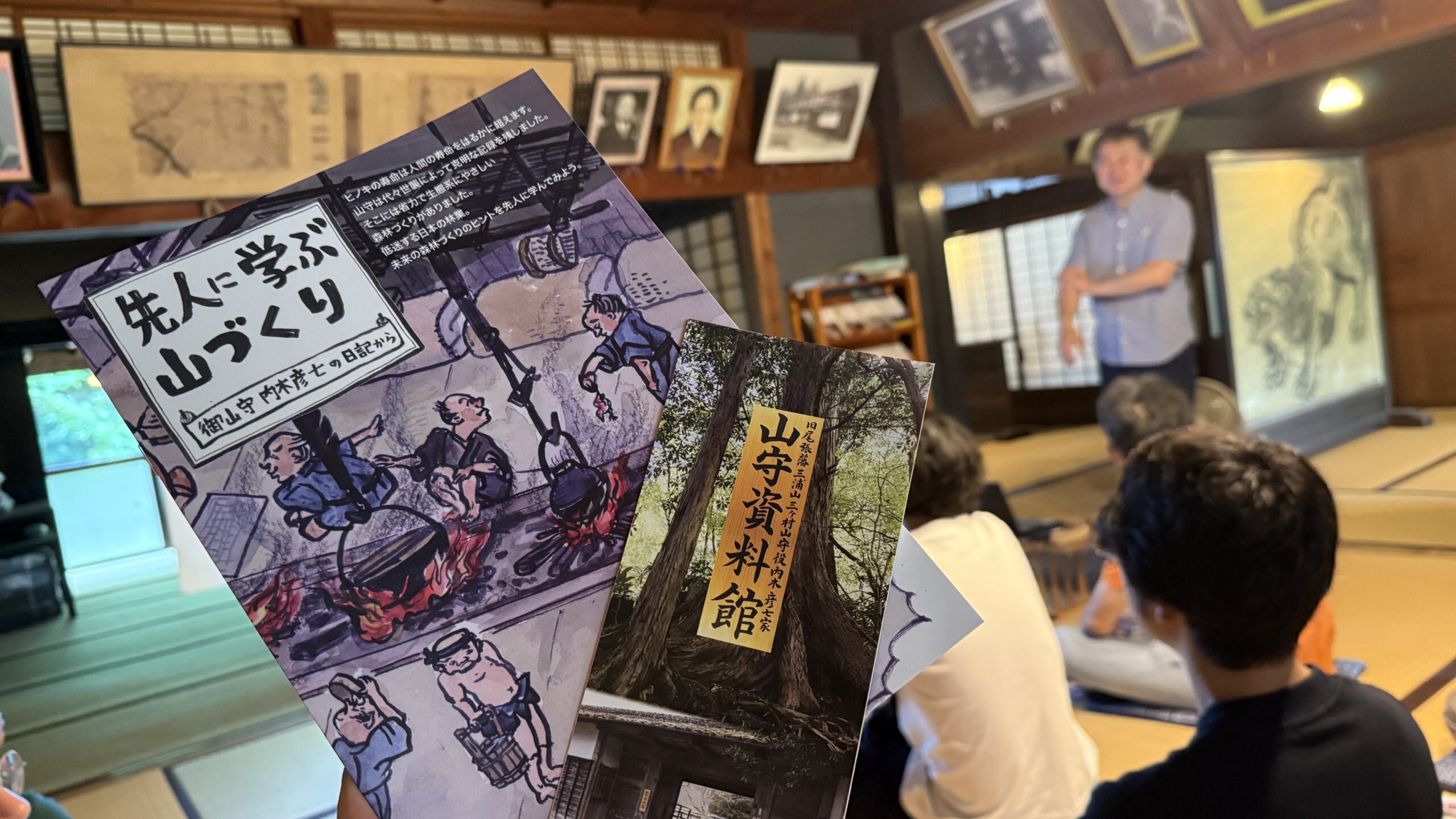

そして現在は、こうして残った資料や山守の歴史を次世代に伝えるために、「木匠塾」という全国から集まった建築を専攻している大学生のメンバーも資料整理や修復の協力に関わっています。木匠塾の若い人たちが学びながら保存活動に参加する姿は、山と人のつながりが途切れずに続いていることを感じさせてくれました。

歴史から得る学びと今につなぐ視点

江戸時代の人々も、木を伐ることだけでなく、植え育てることや山を管理することを大切にしてきました。内木さんは「木を使うことは山を守ることと同じだ」と語ります。目先の利益だけでなく、山と人の暮らしが未来につながるように考え続けてきた先人たちの姿勢は、私たちがこれから木工に取り組むうえで大切な視点だと感じました。

今回の訪問を通じて、私は「木を使うことは森を守ることでもある」という言葉の意味を深く考えました。森林文化アカデミーで木工を学ぶ私たちは、日々木を使う立場にあります。しかし、木がどのように育てられ、誰が守ってきたのか、その背景を知ることは、ものづくりを学ぶ私たちに大切な学びを与えてくれます。

木工は技術を身につけることだけでなく、木を使いながら山を育て、暮らしと森林を未来につなぐ仕事だと思います。山守資料館で学んだ先人たちの知恵と姿勢、そしてその保存に関わる人々の取り組みを忘れず、木と山と向き合いながらこれからの学びを深めていきたいです。この度は貴重なお話をお聞かせ頂き、どうもありがとうございました。

クリエーター科木工専攻2年 安達彩佳