2025年08月05日(火)

自力建設「紡木人」。構造部材に「枝打ち」跡を表現できるか?「芯去材」の仕組みを探る。

2025年度の自力建設「紡木人」(tsumugito)は、木に関わる人々の技術や想いを紡いでいける「紡ぎ手となる空間」をコンセプトにしています。林業は植林から始まり、下刈り・枝打ち・間伐などの作業を経て、50〜60年、あるいはそれ以上の年月をかけて木々を育てます。自力建設に取り組んでいる木造建築専攻1年のメンバーは、「紡木人」の構造部材に枝打ちの痕跡を示すことができないか検討しています。このため、枝打ちの跡が現れる「芯去材」(しんさりざい)のメカニズムを探ろうと、同専攻の吉野安里准教授の協力を得て実際に丸太を製材しながらその仕組みを学びました。

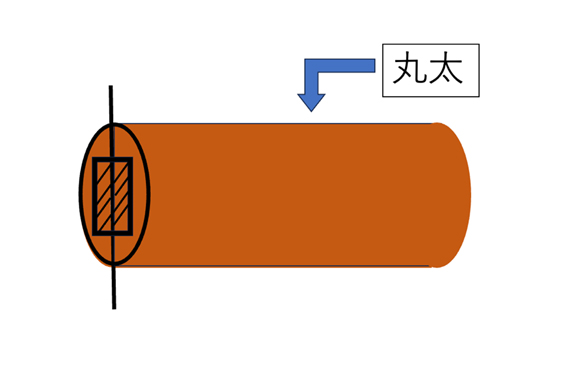

「芯去材」とは、丸太の中心を製材機で割って切り出した材を指します。(下図の斜線部分)

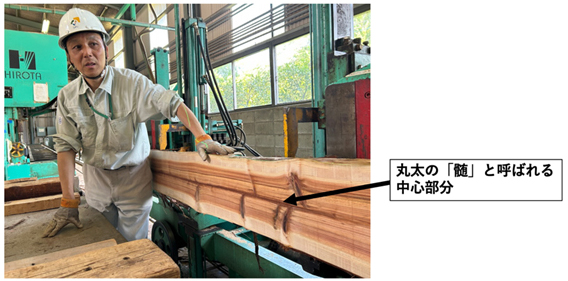

「芯去材」の断面を実際に確認するため、吉野准教授の指導を受けながら製材機で丸太をスライスしていきます。

下掲の写真は、製材機で丸太の中心を割ったもの。「髄」と呼ばれる中心部分に沿って枝が生えていたことが分かります。「芯去材」はこの断面に枝打ちの痕跡が現れ、このような枝の見え方を「流れ節」とも呼びます。

一本の丸太を端からスライスして並べるとその表情の違いがよく分かります。

今年度の自力建設で使う柱材は、丸太の髄を割らずに製材した「芯持材」(しんもちざい)が多数を占めます。わずかにある「芯去材」を活用して「紡木人」の構造部材に枝打ちの痕跡を表現できるか??今回学んだ内容をヒントに、木造建築専攻1年のメンバーで検討を続けていきます。

今回の実習は、7月12日に開かれた吉野准教授主催の「製材プロジェクト」の一環で行われました。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました!

木造建築専攻1年 坂巻陽平