9 課題研究

自分だけの強みを育てる「課題研究」

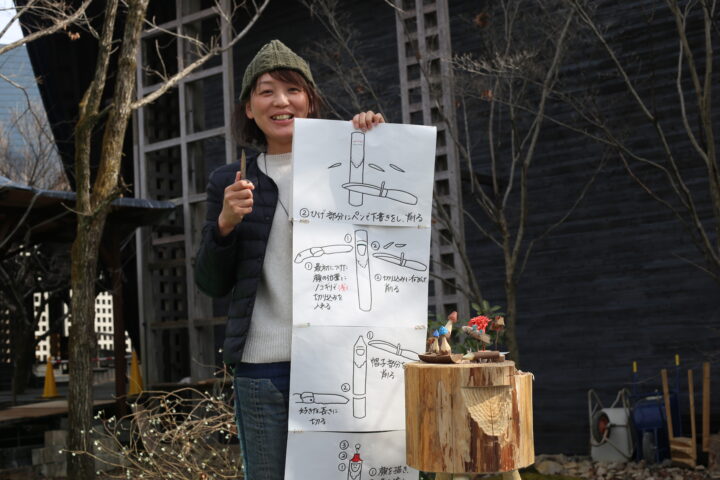

クリエーター科では、学生一人ひとりが興味を持ったテーマを深掘りし、約1年かけてじっくりと取り組む課題研究を行います。自分のやりたいことを形にするこの時間は、将来の仕事や活動の核となる「自分だけの強み」を育てる貴重な機会です。

木工の基礎力に加え、提案する力を養う

木工における課題研究は、単なる作品製作や実験にとどまりません。

家具や小物、暮らしの道具づくりはもちろん、デザイン、地域材の探究、伝統産業の継承まで幅広いテーマに挑戦できます。

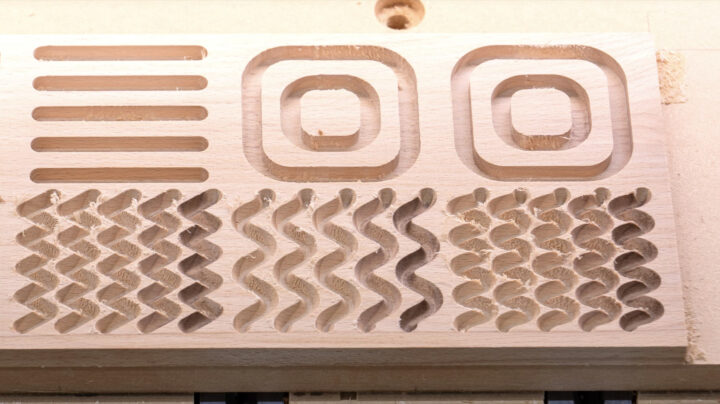

またCNCやレーザー加工などのデジタル技術を活かした製作や、木工を通じた地域課題の解決をテーマにする学生もいます。

自分自身でテーマを設定し、計画を立て、試作や検証、発表を繰り返す中で、確かな実践力と提案力を身につけます。

このプロセスで得られる「考える力」「つくる力」は、卒業後に木工で生きていくための大きな財産になります。

いずれも、課題研究を通じて自らの進む道がより明確になり、卒業後の活躍へとつながっています。木工の幅広い技術や知識に加え、課題研究でさらに自分の強みを磨き、これからの木工業界を支える人材へと成長していきます。

これまでの幅広い課題研究テーマ

|

暮らし・生活提案・デザイン・家具製作 |

|

|---|---|

| 22期生 | 身近な樹木を使用した木の箱の製作 ~木の生命感を表現して、暮らしに癒やしを~ |

| 22期生 | 飲食業界で実用可能な木製カトラリーの製作と提案 |

| 21期生 | 愛犬の為のものづくり講座 −様々なフィールドでの実践から犬×木工の可能性を探る− |

| 21期生 | 木の音を 知る・伝える ―40 樹種の音程・音質・音色 について― |

| 18期生 | 木製キャンプチェアの開発 〜サスティナブルなキャンプスタイルの提案〜 |

| 18期生 | 「心くすぐる家具」を作る 〜家具への興味・関心を高める取り組み〜 |

| 18期生 | まちなかのコーヒー店でコーヒーメジャースプーンを作る 〜異業種コラボワークショップの可能性〜 |

| 18期生 | 自作自用から見えた暮らしを豊かにするモノづくり 〜秋岡芳夫が提唱した「愛用者」と「誂え」の実践〜 |

| 17期生 | 地域の資源を使い子ども椅子を作る |

| 12期生 | ヒノキの椅子 〜見た目に軽やかで強度のある椅子を作るには〜 |

| 11期生 | 木のサプリメントオブジェの提案 |

| 10期生 | 武藤さんの新しい暮らしのための椅子の設計 |

| 9期生 | 子どもに伝えたい木のものづくり 〜下牧保育園「木の椅子作り講座」開催に向けての取り組み〜 |

| 8期生 | 椅子の処方箋 |

| 8期生 | 食の道具の制作と暮らしへの提案 |

| 6期生 | 手仕事のものづくりから生活を見直す 〜聞き取り調査と作品づくりを通して〜 |

| 5期生 | 1(作品)+1(木の額縁)=2以上となるために 〜私の考える額縁のかたち〜 |

| 4期生 | つくるつかうつくる (折りたたみ椅子などの研究) |

| 1期生 | 構造用木質材料のつかいみち 〜集成材等を使った子供用家具の製作〜 |

|

伝統技術の活用・継承 |

|

|---|---|

| 23期生 | 広葉樹で作る曲げわっぱ弁当箱 ~その製品化の可能性を探る~ |

| 21期生 | 「小原かご 」 を 伝承 する -私が 伝えたい 小原かごの 魅力- |

| 18期生 | 林業・木工の手道具を担う鍛冶職人データブックの作成 〜岐阜県「匠の道具を支える道具保存伝承事業」の一環として〜 |

| 18期生 | 曲物生産者ごとの道具や技法を調査し、技術交流を図る 〜業界の発展と自身の起業のために〜 |

| 16期生 | 京漆器木地製作の継承及び適材確保へ向けて 〜木地師見習いとしての取り組み〜 |

| 16期生 | 長良川和船技術継承に向けた取り組み 〜技術の記録と需要の模索〜 |

| 14期生 | 古家具の仕立て直し事業の可能性 〜仕立て直しの実践と事業化に向けた仕組みづくりの考察〜 |

| 9期生 | 美濃の竹細工技術の記録と伝承 〜鵜籠・生活道具作りを通して〜 |

| 9期生 | 弁当箱の調査研究並びに製作 〜弁当箱の再発見〜 |

| 8期生 | 匠の技「郡上びく」を伝える 〜1年の弟子入り修行を通して〜 |

| 7期生 | からくり人形から学ぶものづくり 〜子供たちにものづくりの楽しさを伝える〜 |

| 6期生 | 日本刀の鞘師への道 〜60歳から受け継ぐ伝統技術〜 |

| 4期生 | 行灯の調査研究 〜工房開設を目指して〜 |

| 2期生 | 山樵館民具パックの開発 〜パックからシステムへ〜 |

|

地域資源の活用 |

|

|---|---|

| 22期生 | 樽材を使った木工品づくり ー想いをつなぐ愛用品としての椅子製作ー |

| 21期生 | 養命酒健康の森におけるアカマツ林の針広混交林化 |

| 21期生 | 地域材を用いた椅子の考案 -横浜の森の材の活用に向けて- |

| 21期生 | オオフトイの栽培と資源活用に関する研究 -オオフトイに魅せられて- |

| 20期生 | 針葉樹のC材を用いた椅子の考案 〜スギ、ヒノキを用いた地域活性への一助〜 |

| 20期生 | ビニールハウスを用いた低コスト木材乾燥の実施検証 〜未利用樹木の価値創造手法の可能性を探る〜 |

| 18期生 | アベマキの特性を活かしたおもちゃの開発 〜美濃加茂市の地域材を活用して〜 |

| 17期生 | スギ柾目材を使った幅接ぎ戸の検証 〜杉大径材の活用法の提案〜 |

| 17期生 | “つなぐ”を通じた地域連携強化の模索 〜西川林業地域を舞台として〜 |

| 16期生 | 地域材を使った薄板材の可能性を探る 〜デザイナーを介したレーザーカッターでの実験〜 |

| 16期生 | 雑木需要向上のためのデータ作り 〜椅子部材の実験で得た樹種特性〜 |

| 14期生 | エゴノキのおもちゃ「きのこま」の開発 〜和傘と木地師につながりの深い美濃市片知での山守りとものづくりの持続可能なライフスタイルを求めて〜 |

| 13期生 | 和傘の傘骨の簡易な製造方法の確立 |

| 12期生 | 都会のものづくりワークショップスペース 〜都市生活者と樹をつなぐ〜 |

| 12期生 | 郡上踊り下駄プロジェクト 〜郡上の森林と文化と人を繋ぐ〜 |

| 7期生 | 地元の森からものづくり 〜広葉樹二次林間伐材の使い方〜 |

| 5期生 | まわってつながるものづくり 〜暮らしと自然をつなぐもの〜 |

| 1期生 | 木工とスギ 〜ものづくりを継続的に行いながら使うべき材を活用するために〜 |

|

木育・社会参加・福祉 |

|

|---|---|

| 23期生 | ハンデキャップのある方々に対する木育プログラムの提案 〜福祉分野での木工と遊びの実践〜 |

| 22期生 | 中津川木遊館サテライトにおける大型玩具「クーゲルバーン」の設計 |

| 22期生 | 視覚障がい者に向けた木育活動 |

| 21期生 | 木工旋盤を使用した木育講座 -樹と木をつなぐ- |

| 19期生 | 福祉施設のクラウドファンディングを木工で応援 〜心をくすぐる返礼品づくり〜 |

| 18期生 | 五感で感じる木育講座の開発 〜素養の獲得を目指して〜 |

| 18期生 | 木育プログラム開発と場作り 〜身近だった道具から学ぶ〜 |

| 18期生 | 木育とデザインによる地域活性の可能性 〜セラミックパークMINOでの実践を通じて〜 |

| 17期生 | 子育てママがリフレッシュできる木育プログラムの開発と実践 〜糸鋸ワークショップの可能性〜 |

| 16期生 | 木のおもちゃ「トンネルコロコロ」の製作 〜中空木材の活用〜 |

| 16期生 | 東京おもちゃ美術館 誕生祝い品作りへの提案 〜ウッドスタート事業の事例から〜 |

| 16期生 | 子どもを真ん中に置いた学び合いの居場所づくり 〜木のものづくりを通して人を繋げる〜 |

| 14期生 | 電動糸鋸から生み出されるもの 〜社会福祉施設での木工プログラムを通し見えてきたこと〜 |

| 13期生 | 親子の気持ちが通い合う、木のおもちゃ開発 〜今求められるコミュニケーション・トイとは〜 |

| 13期生 | 被差別部落の高齢者介護予防 〜高齢者木工教室の可能性〜 |

| 12期生 | 感性を育む木製遊具の研究 〜幼児教育における環境づくりのために〜 |

| 12期生 | 木育講座サポーター養成研修への取り組み 〜園へのサポート活動を高齢者の生きがいに〜 |

| 12期生 | 障がい者と共につくる木のおもちゃ 〜いきがいと歓びにつながるものづくり〜 |

| 11期生 | 地産地消の木のおもちゃを作る取り組みと可能性 〜美濃市ウッドスタートを事例に〜 |

| 10期生 | 木工ワークショップによる被災地でのコミュニケーションの場づくり |

| 9期生 | 子どものコミュニケーションを生み出すおもちゃづくり 〜子ども目線でおもちゃを作る〜 |

| 7期生 | 支援する人に“求められる力” 〜障がいのある方のものづくりを通して〜 |

|

グリーンウッドワーク・ナイフワーク |

|

|---|---|

| 21期生 | 五感で感じる新しいグリーンウッドワーク講座の実践 |

| 20期生 | キャンプ場で行うグリーンウッドワーク講座 〜さまざまな森の恵みとの組み合わせの可能性を探る〜 |

| 20期生 | 子どもと保育士のためのナイフワーク 〜日常の保育でできる取り組み〜 |

| 16期生 | 森林・木材を知るためのグリーンウッドワークプログラムの開発 〜北海道むかわ町での実践を目指して〜 |

| 15期生 | グリーンウッドワークで森を楽しむ 〜森林資源の自給的活用〜 |

| 8期生 | 生木の木工・グリーンウッドワークによる社会的起業 |

|

プログラム開発・社会的つながり |

|

|---|---|

| 23期生 | シェア工房経営に適した木工旋盤でのものづくりプログラムの考案 ~木製品を「つくる」「使う」「観る」の観点から~ |

| 22期生 | ”端材”から”小さな材料”へ ー製品とワークショップの提案から端材の可能性を探るー |

| 22期生 | ちょうなを使った木の器づくり ーものづくりの楽しさを手道具で感じるワークショップー |

| 21期生 | 木のものつくりの魅力を伝えるワークショップ -言葉ではなく、体感をもって伝える- |

| 20期生 | 地域博物館の新たな意味を探る 〜博物館資料を活用した回想法を通じて〜 |

| 17期生 | ものを大切にし、長く使い続ける文化の再生 〜木工製品の修理・再生教室の試み〜 |

| 17期生 | 里山を楽しむためのものづくりプログラムの開発 〜森林組合による新たな里山資源の活用〜 |

| 16期生 | 自然素材を用いた映像は社会人の心を癒すきっかけになるか? |

| 16期生 | 台日文化交流のための木工ワークショップ |

| 16期生 | 流通しない身近な木材を生かす 〜器づくりに役立つ木材データの収集と活用事例〜 |

| 11期生 | 女性が身近に木工を楽しむための提案 〜木工旋盤講座の企画と運営〜 |

| 11期生 | ものづくり講座にできること 〜人のふれあいを生み出すために〜 |

| 9期生 | 私設学生寮『フクベ荘』計画 |

| 8期生 | バランストイ制作を通して 〜社会との関わりを見つめ直す〜 |

| 7期生 | クライアントと共に作る家具 〜3つのプロジェクトを通して〜 |

| 7期生 | 遊び心のものづくり 〜作品制作と旋盤を通した交流〜 |

| 7期生 | モノづくりプログラムの開発 〜モノづくりの新たな可能性を探る〜 |

| 5期生 | 生かす伝える 〜講座とモノを通じて〜 |

| 4期生 | 『喜びの素』共働の提案とその可能性 |

| 4期生 | 森の見える木工プログラム 〜身近な自然に近づくために〜 |

| 3期生 | ものづくりを通じて伝えたいこと 〜あかりづくりを通して見えてきたこと〜 |

|

デジタルファブリケーション |

|

|---|---|

| 23期生 | 木材のCNC加工における適切なパラメーターの選定について ~樹種毎のデータベース作成とその共有~ |